Багратион: грузин, который умер за Россию - ФОТО

В общественном сознании Багратион это прежде всего славное, раскатистое - бог рати он - имя. Соратник Суворова, самый почитаемый Наполеоном российский генерал, герой и мученик Бородинского сражения - всё действительно так. А что ещё? Не слишком ли монументален и одновременно размыт его образ? Только ли "человеком войны" был князь Пётр Иванович? Ответ отнюдь не лежит на поверхности: литература о Багратионе скромна - в дореволюционной историографии о нём не было ни одного серьёзного монографического исследования. Впрочем, многие белые пятна закрывает капитальный труд историка Евгения Анисимова: почти 800-страничная книга "Генерал Багратион. Жизнь и война", вышедшая недавно в серии ЖЗЛ.

Неясно, когда родился Багратион: дата колеблется от 1764 до 1769 года. В формулярном списке о его службе, предположительно составленном в 1811 году, отмечено: "Шеф, генерал от инфантерии, князь Пётр Иванов сын Багратион, 45 лет, из грузинских дворян". Что касается места рождения, то, по одним данным, это пограничный город-крепость Кизляр в Астраханской губернии, по другим - Тифлис, откуда Багратион был перевезён в годовалом возрасте в Россию и оказался с семьёй в Кизляре.

С землёй предков он себя никак и никогда не идентифицировал. Хотя, как писал дипломат Аполлинарий Бутенёв, "воинственное и открытое лицо его носило отпечаток грузинского происхождения"

С землёй предков он себя никак и никогда не идентифицировал. Хотя, как писал дипломат Аполлинарий Бутенёв, "воинственное и открытое лицо его носило отпечаток грузинского происхождения". Князь принадлежал к царскому роду Багратидов, правившему Грузией с IX до начала XIX века. С конца XVII века, по мере всё более жестокого наступления на эту страну персидского шаха и турецкого султана и, соответственно, мусульманства, Россия стала предоставлять убежище грузинам. В Россию перебрались сначала дед Петра, царевич Александр (Исаак-бег) Иессевич, а затем отец Иван. Последний, не зная русского языка, поступил на службу в комендантскую команду при Кизлярской крепости.

Для Грузии Пётр Багратион был отрезанный ломоть, человек, который, как и немалое число кавказцев в ту пору, мыслил себя крупицей России, подданным великого и могущественного императора. Отсюда - избыточный русский патриотизм Багратиона, его неустанное противопоставление себя иностранцам, "немцам", "чухонцам". "Русский" тогда был эвфемизмом понятий "имперский", "российский", отчасти "православный". С этим же связана и другая метка в судьбе полководца - его гарнизонное детство и окружение. Попав с юных лет в действующую армию, на кавказскую границу, Багратион оказался навсегда связан с войной, из контекста которой почти не вырывался.

В узком кругу

Службу он начал в феврале 1782 года - рядовым в Астраханском пехотном полку, расквартированном в окрестностях Кизляра. Три года спустя, в мае 1785-го, при неудачной вылазке карательного отряда против восставших горцев шейха Мансура попал к чеченцам. Те, подобрав среди мёртвых тел раненого Багратиона, спасли его и передали в русский лагерь без выкупа из уважения к его отцу Ивану, которому были чем-то обязаны.

Далее - карьерные ступени, от прапорщика до секунд-майора, в новом Кавказском мушкетёрском полку. В формулярах Багратиона за 1786, 1788, 1790 годы в графе об участии в боевых действиях значится: "Не бывал". Известно, что в 1787 году он выполнял особое поручение: "В комплекте находился у его светлости князя Потёмкина-Таврического с посланником Али Магомет-хана персидского". И похоже, его дальнейшее возвышение связано среди прочего с мощной протекцией со стороны влиятельных при дворе особ.

Лев Толстой, характеризуя в "Войне и мире" Багратиона как "простого, без связей и интриг русского солдата", ошибался

Лев Толстой, характеризуя в "Войне и мире" Багратиона как "простого, без связей и интриг русского солдата", ошибался. Князь Пётр был частью не просто российской военной машины, но узкого круга лиц, особо приближённых к императору. В 1800-1807 годах так часто, как он, за царским столом никто из кадровых военных, шефов гвардейских полков, не сиживал. Вот, например, одна из первых записей в камер-фурьерском журнале, церемониальной придворной летописи. Перечислены присутствующие за императорским обедом 27 июня 1800 года: государь Павел, наследник престола цесаревич Александр Павлович, великий князь Константин Павлович и его супруга великая княгиня Анна Фёдоровна, статс-дама графиня Пален, генерал-адъютант Фёдор Уваров, а также обер-камергер, обер-гофмейстер, обер-шталмейстер, шталмейстер, обер-егермейстер, несколько статс-дам. И там же сидел "генерал-майор князь Багратион".

Он был совсем не прост, он умел управлять своим взрывным характером, находить подход к людям. Павел I ценил в Багратионе знание "фрунтовой науки" - строевой подготовки. Являясь принадлежностью вахтпарадов, она была крайне важна и для ведения линейных боевых действий, для обеспечения слаженности при исполнении команд сотнями и тысячами солдат.

Между тем встроенность Багратиона в придворную среду обернулась для него нелепой женитьбой: в 1800 году Павел инициировал свадьбу генерала с 18-летней фрейлиной графиней Екатериной Скавронской. Венчание состоялось в церкви Гатчинского дворца. Невеста поразила всех своей молодостью и красотой, особенно заметной на фоне сурового облика жениха... Через пять лет легкомысленная дамочка, покинув мужа, уехала в Европу.

Ну а князь Пётр в 1807 году, уже при другом российском монархе, встретил настоящую любовь - в лице сестры Александра I, великой княжны Екатерины Павловны. Но их связь раздражала императорский дом. Княжну в январе 1809-го обручили с кузеном принцем Георгом Ольденбургским, а Багратиона в августе того же года отправили подальше от столицы - командовать Молдавской армией, действовавшей против Турции.

Фактор Суворова

Но любовь в жизни Багратиона осталась эпизодом, вспышкой. Безусловным приоритетом для себя он считал государеву службу, и никакое чувство не могло изменить этот порядок вещей. Биться за интересы империи он был готов всегда, а вот биться за своё, личное счастье - нет. Хотя бы потому, что личное не отделял от государственного.

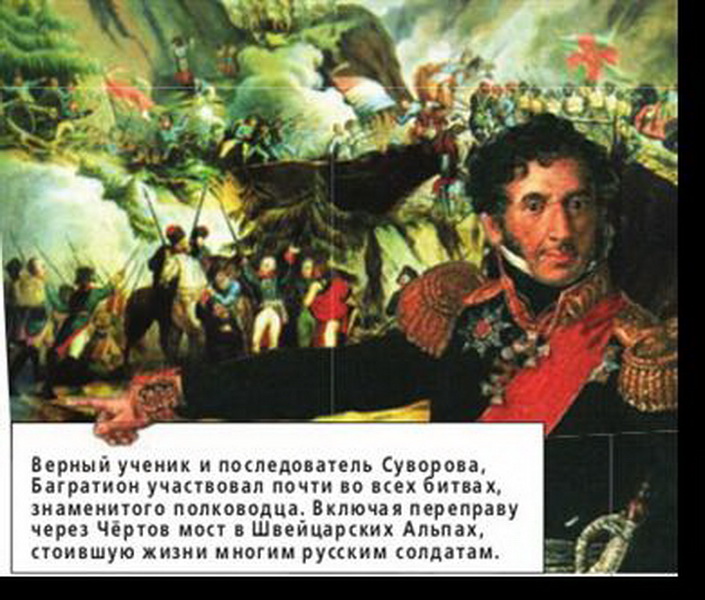

Таким же был и боготворимый им Суворов. Собственно, Багратион последовательно придерживался именно суворовских принципов жизни и войны. Кроме "науки побеждать" князь не знал и не хотел знать ничего, поскольку был свидетелем её эффективности. Уже летом 1794 года их - Петра Ивановича и Александра Васильевича - свела Польша, где руководимые Суворовым русские войска успешно проводили, увы, карательные операции против мелких отрядов местной армии и шляхты. Сблизились же они в Итальянском и Швейцарском походах 1799 года, в которых генерал Багратион командовал авангардом союзной армии.

Багратион вспоминал, что Суворов категорически запрещал употреблять в бою команды "Стой!", "Назад!", "Отступаем!".

Багратион вспоминал, что Суворов категорически запрещал употреблять в бою команды "Стой!", "Назад!", "Отступаем!"

Вспоминал длинные переходы в Швейцарских Альпах: крутые подъёмы и спуски, переправы через ледяные реки. Эти препятствия преодолевали смертельно уставшие, голодные люди в сносившейся обуви и рваном обмундировании. Из селения Альтдорф, где Суворов и его солдаты оказались в ловушке, преследуемые Массеной, фельдмаршал сумел добраться до города Швиц через Росштокский хребет по козьей тропе.

В 1812 году этот суворовский урок, опыт выкручиваться из безнадёжных ситуаций очень пригодится Багратиону. К тому времени за спиной у него будет и Аустерлиц. В этой бесславной для России битве 2 декабря 1807 года князю подчинялись полки правого крыла союзной армии. А после того как союзников постиг полный разгром, составили арьергард и прикрывали отход, точнее бегство, отбивая атаки маршала Ланна. "В союзных войсках не было больше ни полков, ни главного корпуса, это были просто толпы, бежавшие в беспомощности, - писал Адам Чарторыйский, министр иностранных дел России в 1804-1806 годах. - И только войска Багратиона казались единственной организованной силой, несмотря на потери в бою и при отступлении".

После Аустерлица имя Багратиона у всех на устах. В нём видят рыцаря без страха и упрёка, спасителя армии и её чести. Общество интуитивно искало замену Суворову, символу русского военного гения.

Однако в 1812 году Петру Ивановичу пришлось наступить на горло собственной песне. В одном из посланий генералу Барклаю де Толли он писал: "Оборонительная война по тактике есть самое пагубное и злое положение". Но именно на оборону, на арьергардные бои, на сдерживание противника, на отступательные манёвры этот верный ученик "генерала-вперёд" Суворова тратил летом двенадцатого года всю энергию.

В 1811 году он, командующий Подольской армией, позже переименованной во 2-ю Западную, предложил Александру I свой план войны с Наполеоном. План основывался на идее превентивного удара, вторжения в Восточную Пруссию и нападения на дислоцированный там корпус маршала Даву. Однако в итоге царь предпочёл проект военного министра Барклая де Толли, и кампания началась отступлением русских войск. В чём точно не откажешь Багратиону, так это в интуиции, в чутье. Он предсказывал, что придвинутые почти к самой границе 1-я и 2-я армии окажутся разобщены в момент марш-броска концентрированных и превосходящих сил неприятеля на одном, главном, направлении.

Краткий путь к бессмертию

Заняв Вильно, Бонапарт уже одним этим шагом отрезал 1-ю армию от 2-й. Расправиться с Барклаем он не торопился, целиком сосредоточившись на преследовании Багратиона. Французы с поразительной сноровистостью принялись за дело, казавшееся им беспроигрышным. Операция носила явные черты азартной охоты. Вторую армию решено было взять в клещи: корпус Даву двинулся к Минску, отсекая Багратиону путь на восток, а роль загонщика дичи выполнял вестфальский король Жером Бонапарт, который шёл сзади, от Гродно. Неотступно преследуемые французами, русские войска шли по тяжелейшей песчаной и болотистой местности. "19 дней мы в движении без роздыхов, - свидетельствовал генерал Раевский. - Не было марша менее 40 вёрст".

Изначально 2-й армии Александром I отводилась вспомогательная роль, роль некой "диверсионной", отвлекающей французов единицы, действующей при 1-й армии и исключительно в её интересах. Этому Багратион внутренне противился, равно как тому, что царь со своей колокольни давал ему указания. Князь был прежде всего профессионалом, а уж потом - царедворцем. И он не исполнил волю императора, который потребовал достичь Вилеек, города к северо-западу от Минска, и зайти в тыл Даву. Вместо этого Багратион пошёл на Несвиж.

Он не исполнил волю императора, который потребовал достичь Вилеек, города к северо-западу от Минска, и зайти в тыл Даву

"Вы будете отходить назад, а я всё пробиваться!" - с досадой восклицал Пётр Иванович в послании графу Аракчееву, находившемуся при 1-й армии. Так же он писал Ермолову по поводу отхода 1-й армии от Свенцян: "Зачем побежали? Надобно наступать, у вас 100 тысяч. А я бы тогда помог. А то вы побежали, где я вас найду? Министр сам бежит, а мне приказывают всю Россию защищать и бить фланг и тыл какой-то неприятельский".

В итоге Багратион резким разворотом от Николаева на юг и движением на Слуцк и Бобруйск сумел вырваться из западни, искусно приготовленной ему Наполеоном. Конечно, если бы не четырёхдневный гродненский "загул" Жерома, опоздавшего к Несвижу, никакое искусство манёвра, вероятно, не спасло бы 2-ю армию от уничтожения. "Насилу выпутался из аду. Дураки меня выпустили", - не верил случившемуся князь. Вообще кажется чудом, что Багратиону удалось, минуя все ловушки, не просто провести войска по 800-вёрстному пути, но и сохранить их боеспособность. К слову, Суворову в Швейцарии удалось сберечь честь русского оружия, но не армию, жалкие остатки которой уже ни на что не годились.

Конечно, его настойчивые призывы наступать, "закидать шапками" корпуса Нея, Мюрата, Евгения Богарне были беспочвенны. А затем в определённом смысле они выродились в средство борьбы с Барклаем де Толли, своим антиподом, за первенство в армии. Его грубые выпады против военного министра в письмах Аракчееву и Ростопчину отражают муки гордыни - раздражение полководца, не желавшего нести общую с Барклаем ответственность.

Но надо учесть, что Багратион значительно глубже, чем Барклай, был вмонтирован в армейский и политический контекст, знал настроения в войсках, ценивших его за сердечность и доступность. И последние приказы князя перед роковой для него битвой при Бородине проникнуты заботой о солдатах, стремлением подвести их к бою в наилучшей кондиции. Вот одно из распоряжений: "Рекомендуется начальникам войск употребить все меры, чтобы завтре к свету люди поели каши, выпили по чарке вина и непременно были во всей готовности".

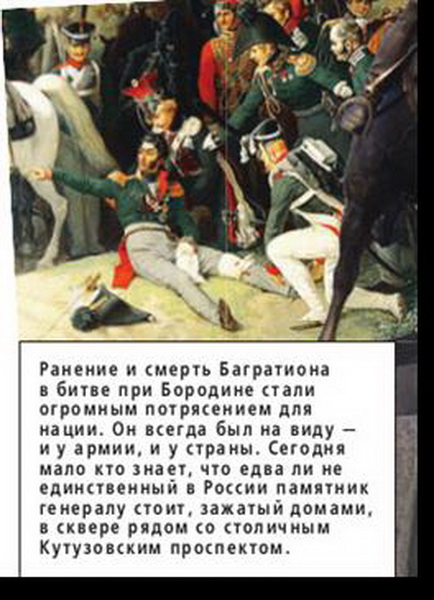

7 сентября на занимаемый им левый фланг русской позиции навалились две трети наполеоновской Великой армии - 80 тысяч человек и почти четыре сотни орудий. Багратион собрал в кулак всё, чем располагал, включая полки из второй линии, а также стоявшую в резерве 2-ю гренадёрскую дивизию принца Мекленбургского. Он перевёл вперёд всю доступную артиллерию, пытаясь сдержать неприятеля насыщенным орудийным огнём. Но он видел, что его армия гибнет, что дорогие ему люди, которых на протяжении двух месяцев ценой неимоверных усилий удавалось уводить из-под удара, падают как скошенные снопы. Из 40 тысяч бойцов в строю остались 14 тысяч.

Ещё не было и девяти часов утра, когда чугунный обломок разорвавшейся бомбы поразил его в левую ногу, разбив кость выше щиколотки. "Скажите генералу Барклаю, что участь армии и её спасение зависит от него", - обратился Багратион к начальнику артиллерии 2-й армии Карлу Левенштерну.

По словам лечившего его доктора Говорова, "от душевных огорчений он впал в род некоторого оцепенения чувств"

11 сентября его привезли в Москву из Можайска на тряской карете. Зачем-то сообщили, что древняя столица сдана французам. По словам лечившего его доктора Говорова, "от душевных огорчений он впал в род некоторого оцепенения чувств". Врачи не извлекли из раны ни металл, ни обломки костей. Они давали Багратиону лекарства вроде "эфирной настойки корня мауна с мелиссовою водою" и ставили компрессы на ногу. Между тем избежать гангрены можно было лишь путём срочной ампутации.

Александр I отправил князю короткое письмо, причём не сразу после получения известия о его ранении, а более двух недель спустя. Отдельным рескриптом пожаловал 50 тысяч рублей. "Знаки внимания" ушли в пустоту... Царь не распорядился перенести тело Багратиона из скромной сельской церкви села Сима в столицу и устроить погребение, достойное этой личности. В 1839 году император Николай I повелел предать прах генерала земле на Бородинском поле. А в марте 1932 года по решению советской власти главный монумент на поле был взорван. Взрывом выворотило и гробницу Багратиона...

Он родился человеком войны, жил как человек войны и остался таковым после смерти.

Нажмите на фотографии для увеличения:

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре