Неизвестные страницы наполеоновских войн – ФОТО

В середине июля 1812 года война медленно перекатывалась на восток, ближе к Смоленску, где Великую армию встречали уже не так радушно, как в приграничных губерниях. Здешние земли были значительно беднее, зажиточных землевладельцев и дворян, жаждущих европейского патрона, почти не встречалось. Витебск, Полоцк и Могилёв, в отличие от Минска, Вильно, Гродно и Бреста, отошли к России ещё при первом разделе Речи Посполитой в 1772 году. Жители не помнили ни о Магдебургском праве, освобождавшем от феодальных повинностей и власти воевод, ни о республиканских традициях Великого княжества Литовского. Многие смотрели на французов как на обыкновенных захватчиков, и те впервые столкнулись с откровенным саботажем: под Полоцком, например, люди прятали и увозили хлеб, разоряли мельницы. "Мы встречали одни только опустевшие деревни и опустошённые поля, - вспоминал Эжен Лабом, командир батальона в корпусе Богарне. - Всё население бежало при нашем приближении".

Тем временем 1-я и 2-я Западные русские армии продолжали отступать, планируя соединиться в районе Витебска. Маршал Даву, вставший у села Салтановка, не смог помешать Багратиону переправиться через Днепр и пробиться к Смоленску. Не зная об этом и следуя из Полоцка, Барклай де Толли 11 июля достиг Витебска и стал ожидать Багратиона. Но дождался Бонапарта с гвардией.

"Под берёзой, нюхая табак"

Командующий 1-й армией оказался перед выбором: идти дальше на восток, отдавая без боя российскую территорию, либо задержать продвижение противника, пока не подойдёт Багратион

Командующий 1-й армией оказался перед выбором: идти дальше на восток, отдавая без боя российскую территорию, либо задержать продвижение противника, пока не подойдёт Багратион. Разумеется, ни о каком генеральном сражении не могло быть и речи. Барклай решил затягивать время частыми арьергардными боями, пользуясь лесистой и пересечённой местностью, раздробленностью и растянутостью сил Наполеона, а также тем, что французы испытывали колоссальные трудности в снабжении. В Витебске русские войска отдыхали два дня, пока к городу не подступили неприятельские части под началом маршала Иоахима Мюрата и генерала Евгения Богарне.

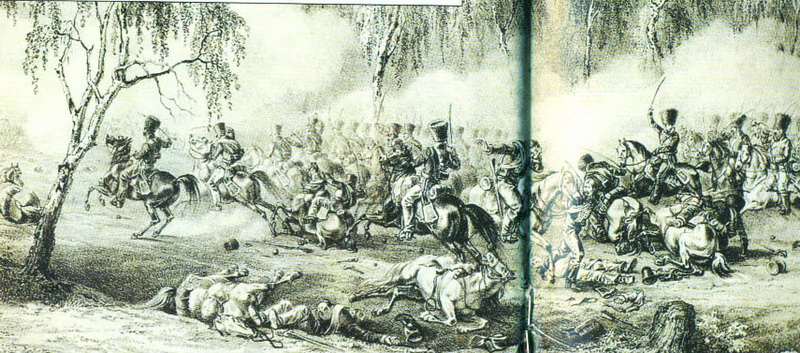

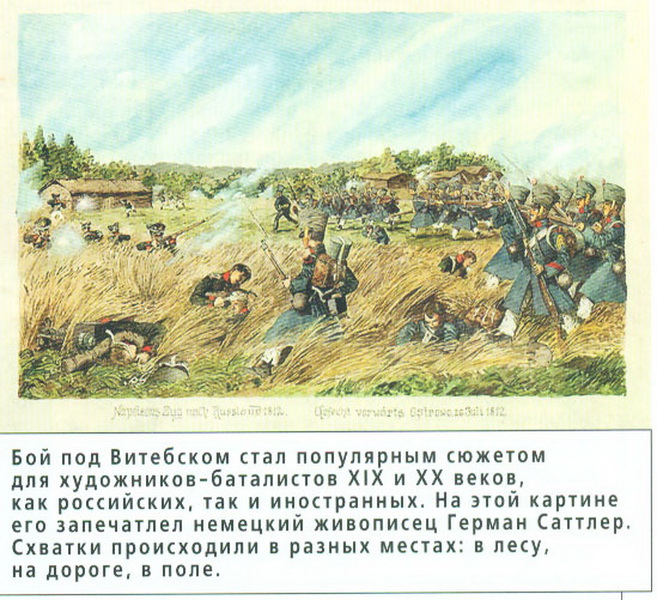

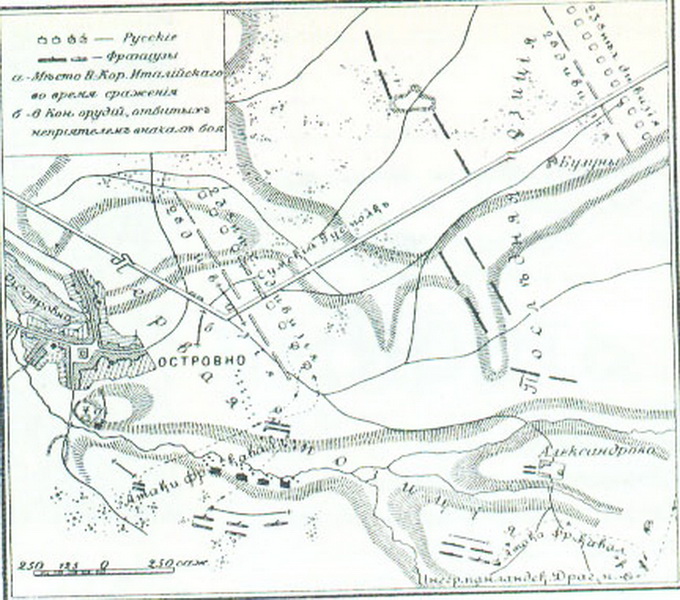

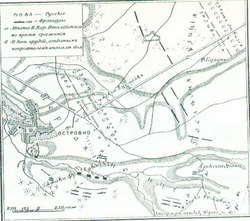

Чтобы перекрыть дорогу Бешенковичи - Витебск вдоль левого берега Двины, Барклай 13 июля выслал по ней 4-й пехотный корпус Александра Остермана-Толстого, дополненный двумя гусарскими полками, драгунской бригадой и конноартиллерийской ротой. По одним данным, этот сводный отряд насчитывал шесть тысяч человек, по другим -девять тысяч. "Надобен был генерал, который дождался бы сил неприятельских, и они бы его не устрашили", - писал начальник штаба 1-й армии Ермолов. Русский отряд наткнулся на французский пикет, атаковал его и преследовал в сторону села Островно, что в 25 километрах к западу от Витебска, где, не доходя восьми километров до Островно, увидел перед собой 20-тысячный авангард противника.

Готовясь к бою, Остерман-Толстой выстроил войска так, чтобы левый их фланг упирался в болотистый лес, а правый прикрывался Двиной. Мюрат, руководивший кавалерией, не мог полностью реализовать численное превосходство из-за тесноты позиции и отсутствия пехоты, и ему пришлось несколько раз отправлять своих кирасир в ожесточённую фронтальную атаку. Всадников в латах встречали залпами два батальона русской пехоты, причём эти солдаты, выстроенные по обеим сторонам дороги в каре, оказались уязвимы для французских орудий.

"Яростно гремела неприятельская артиллерия и вырывала целые ряды храбрых полков русских, - отмечал в "Записках о 1812 годе" поэт и участник войны Фёдор Глинка, пересказавший эпизод с чьих-то слов. - Трудно было перевозить наши пушки, заряды расстрелялись, они смолкли. Спрашивают графа (Остермана-Толстого): "Что делать?" "Ничего, - отвечает он, - стоять и умирать".

"Что делать?" "Ничего, - отвечает он, - стоять и умирать"

Несколько иначе описал ту же сцену непосредственный участник боя подпоручик артиллерии Гавриил Мешетич: "В сие время выведен был один батальон пехоты из кустов, множество неприятельских орудий устремились на него ядрами, целые ряды жестоко вырывались из фронта; когда было доложено графу Остерману-Толстому о напрасной убыли и потере людей, он, под берёзой стоя, нюхая табак, сказал: "Стоять и умирать". Мы ещё вернёмся к этой крылатой фразе, почему-то возведённой в символ стойкости русского солдата.

Патовая ситуация у Островно требовала от сторон радикальных решений, и 14 июля на смену Остерману-Толстому одна за другой были посланы 3-я пехотная дивизия Коновницына, кирасирская дивизия Уварова и 1-я гренадерская дивизия Тучкова 1-го. К Мюрату подошёл корпус Богарне, а в два часа дня перед войсками предстал лично Бонапарт, взяв командование на себя. "Наполеон поспешно направился к самым передовым постам нашей армии и с возвышения осматривал неприятельские позиции и свойства почвы, - пишет Эжен Лабом. - В силу своей проницательности он угадал и расположение лагеря русских, и их планы..."

Уже к трём часам дня французы смяли ряды русской пехоты, и отход едва не обратился в бегство из-за хаоса в командовании. В записках Ермолова читаем: "Ни храбрость войск, ни самого генерала Коновницына бесстрашие не могли удержать неприятеля. Опрокинутые стрелки наши быстро отходили толпами. Коновницын, негодуя, что команду над войсками принял генерал Тучков, не заботился о восстановлении порядка, последний не внимал важности обстоятельств и потребной деятельности не оказывал". Противник пустился в погоню, но вскоре остановился для передышки и разведки.

...15 июля, в час дня, основная часть 1-й Западной армии форсированным маршем двинулась из-под Витебска тремя колоннами в Смоленск. В восьми километрах от Витебска за деревней Добрейка Барклай оставил заслон - восьмитысячный арьергард графа Петра Палена, который подвергся вялым атакам со стороны французов. Те рассчитывали на генеральное сражение и не сразу поняли, в чём дело. "Каково же было наше удивление, когда с рассветом (16 июля) мы узнали, что враг покинул свои позиции! - вспоминал Лабом. - Оказывается, Барклай де Толли получил от Багратиона извещение, что, отброшенный после боя при Салтановке за Днепр, он намечает Смоленск как наиболее удобный пункт для их соединения... При этом трудном отступлении генерал-майор, граф фон Пален блестяще проявил свою прозорливость и военное искусство. На наших глазах он маневрировал с арьергардом и так хорошо прикрыл остатки армии, что мы не нашли на её пути никаких следов её прохода; ни одной брошенной повозки, ни одной павшей лошади, даже ни одного отсталого -ничего, чтобы могло нам указать направление".

И Наполеон прекратил дальнейшее продвижение армии. "Ещё шесть дней марша, и кавалерия исчезнет", - доложили ему. В опустевшем Витебске император бросил свою саблю на карту, воскликнув: "Здесь я остановлюсь. Здесь я должен осмотреться, дать отдых армии и организовать Польшу. Кампания 1812 года закончена, кампания 1813 года завершит остальное".

Слепое повиновение

В трёхдневных боях под Витебском с русской стороны, по данным М. Богдановича, выбыло из строя 3764 человека, из них убито 827. Французские потери оценивают в 3704 человека убитыми, ранеными и пленными. Как сакраментальная фраза Остермана-Толстого повлияла на исход этого противостояния, сказать сложно. А если бы она не прозвучала? Да ничего бы не изменилось: пехотинцы не сдвинулись бы с места ни на полшага, продолжая "стоять и умирать" в отсутствие иного приказа.

Да ничего бы не изменилось: пехотинцы не сдвинулись бы с места ни на полшага, продолжая "стоять и умирать" в отсутствие иного приказа

Интересную оценку такому поведению дал французский генерал Феликс-Жан Жиро де Л'Эн из корпуса Даву. Приведём её полностью: "Русский солдат, в самом деле, превосходно выдерживает огонь, и легче уничтожить его, чем заставить отступить; но это происходит главным образом от излишка дисциплины, то есть от слепого повиновения, к которому он привык по отношению к своим начальникам. Он не увлечёт товарищей своим порывом ни вперёд, ни назад своим бегством; он стоит там, где его поставили. Это пассивное и бессмысленное повиновение свойственно также офицерам всех чинов, в иерархическом порядке; таким образом отряд, злополучно поставленный в поле обстрела батареи, останется там под огнём без необходимости и без пользы, пока офицер, командующий им, не получит приказа от своего начальника изменить позицию. Французский характер не терпит такого слепого подчинения правилам дисциплины: и мы часто видим в истории наших походов, что судьба важных схваток зависела от инициативы простых подчинённых. И наверно, ни один французский офицер не побоится взять на себя расположение своего отряда так, чтобы он возможно меньше страдал от неприятельского огня, и воспользуется, чтобы поставить его под прикрытие, всеми удобствами пространства, малейшими неровностями почвы, не дожидаясь высшего приказания".

Генерал Жиро говорит о "слепом повиновении", артиллерист Мешетич - о "напрасной убыли". Оправданны ли в этом случае в отношении русских солдат такие определения, как стойкость, героизм, самопожертвование? Всё же речь идёт об актах и целесообразных, и осознанных. Просто стоять и умирать - уже не действие, а своего рода безусловный рефлекс, на уровне сужения зрачков под воздействием света: где поставили, там и стоим. Велено ведь. Врезали по нам картечью -умираем.

В войну 1812 года ситуация повторялась многократно, но, пожалуй, самым вопиющим образом она проявилась 26 августа в ходе Бородинской битвы. Историки и литераторы, школьные учебники, энциклопедии, лелеющие благодатную тему "славы русского оружия", об этом моменте умалчивают. К чему им говорить о том, что произошло с двумя лейб-гвардии полками - Преображенским и Семёновским? Эти элитные войсковые единицы располагались в резерве, во второй линии. И после того как французы взяли батарею Раевского, оказались в зоне досягаемости неприятельской артиллерии.

"Французская Старая гвардия ещё в дело не вступала, тогда как часть нашей гвардии потеряла уже довольно большое количество людей, и Преображенский и Семёновский полки, не сделав ни одного ружейного выстрела, понесли от одних ядер до 400 человек урона в каждом", - констатировал участник войны Николай Муравьёв.

"Мы видели, как Семёновский полк, несколько часов стоя на позиции, не сделав ни одного выстрела, был ядрами уничтожаем", - свидетельствовал офицер Николай Андреев из дивизии генерала Неверовского.

Александр Муравьёв, адъютант Барклая де Толли в Бородинском сражении, отмечал "близость расстояния от линии до линии, отчего неприятельские ядры долетали до двух гвардейских - Преображенского и Семёновского полков, находившихся в резерве, которые без выстрела с их стороны потеряли много народу".

А всего-то требовалось - убрать из зоны огня запасные, не участвовавшие в бою подразделения. Но приказ так и не прозвучал, в результате солдаты стояли в полный рост и умирали. Какова мера ответственности Кутузова, главнокомандующего, которому не могли не доложить об этом, - тайна за многими печатями и табуированная тема.

Кстати, автора чеканного наказа "стоять и умирать" Александра Остермана-Толстого современники считали не только вполне порядочным человеком, но и толковым командиром. При Островно он атаковал французов прямо через лес, вопреки всем канонам тогдашней тактики. "Это была железная натура и телом и душой, - вспоминал писатель Иван Лажечников, близко знавший Остермана-Толстого. - Как начальник войска он был строг, но строгость его заключалась только во взгляде, в двух, трёх молниеносных словах, которых больше боялись, нежели распеканья иного командира. Никогда не выставлял своих заслуг и ничего не домогался для себя, лести терпеть не мог. Для стрел, откуда бы ни шли, смело выставлял грудь свою. О пище и здоровье солдат заботился как отец".

Однако Остерман-Толстой при всей его внешней независимости оставался ментальным заложником эпохи и её порядков. На состоянии русской армии образца 1812 года не могло не сказаться деструктивное наследие военной реформы Павла I. Реформы, которая обезличила и офицеров, и нижних чинов, свела на нет частный почин и утвердила требование безусловного повиновения, без малейшего нарушения устава. В начале XIX века рассыпному строю и тактике индивидуального бойца, призванным снижать потери, учили в войсках только егерей. Слова "стоять и умирать" никогда бы не произнёс Суворов, которому прусские нововведения Павла I были не указ.

Нажмите на фотографии для увеличения:

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре