Последние рыцари эпохи - ФОТО

В советском пропагандистском фильме "Кутузов" 1943 года французский маршал Луи-Николя Даву в исполнении актёра Аркадия Полякова, эдакий с виду безусый Гитлер с пышной шевелюрой, появляется в двух микроскопических эпизодах. Первый раз - в середине ленты, когда на совещании у Наполеона заикается о возможности перезимовать с армией в Смоленске. "Я не смею советовать Вашему Величеству, давать или не давать генеральное сражение русским..." - говорит при этом Даву, обрываемый Бонапартом: "Довольно!"

А в финальной сцене Даву вступает в спор, кто из коллег-маршалов более других повинен в "роковом исходе" русской кампании. И пеняет начальнику штаба Бертье: "Вы не сумели выполнить приказ императора, чтобы гвардия первой вступила в Смоленск. В противном случае мародёры не разбили бы склады с продовольствием, и мы зимовали бы в Смоленске".

Честь, порядок и долг

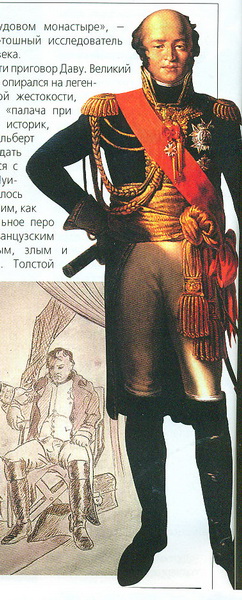

Вот таким - неприметным, второстепенным, ни внешне, ни по сути не соответствующим оригиналу - предстал впервые Луи-Николя Даву перед советской публикой. Впрочем, не особо жаловала его и дореволюционная историческая наука. Несколько скупых упоминаний находим в монографии Александра Попова "Отечественная война 1812 года". "Маршал Даву, пребывая иногда подолгу в Кремле, устраивал себе спальню в алтаре главного храма в Чудовом монастыре", -информирует этот дотошный исследователь второй половины XIX века.

"Война и мир" - почти приговор Даву. Великий автор великого романа опирался на легенду о его запредельной жестокости, когда создавал образ "палача при Бонапарте". Советский историк, биограф Наполеона Альберт Манфред, надо отдать должное, не согласился с этой оценкой: "Имя Луи-Николя Даву запечатлелось в памяти поколений таким, как зарисовало его гениальное перо Льва Толстого, - французским Аракчеевым, холодным, злым и мелочным человеком. Толстой несправедлив к Даву; вернее, его ввели в заблуждение односторонне враждебные маршалу источники. Даву, имевший немалые заслуги в революции, прямой и честный солдат, - один из самых талантливых полководцев наполеоновской армии".

Даву, имевший немалые заслуги в революции, прямой и честный солдат, - один из самых талантливых полководцев наполеоновской армии

В целом же о Даву на российских просторах принято отзываться либо плохо, либо никак. Для нашего обывателя он неизменно остаётся инопланетянином. Впрочем, не только для нашего...

Предельно замкнутый, без друзей, Даву обитал в своём мире, руководствуясь собственными законами и никак не совпадая с окружающей реальностью. Этот одиночка обрушивал все этические постулаты: одевался неряшливо, упрямо не чистил сапоги и ещё в королевском кавалерийском полку сверкал ранней лысиной, что в пору напудренных париков и длинных волос считалось пощёчиной общественному вкусу.

Его по-настоящему боялись, и не без оснований. Однако это был военный экстра-класса. Порвавший с дворянским сословием, приученный к сценам революционного насилия, к грохоту сражений и нравам биваков, Даву видел смысл существования исключительно в солдатской жизни. И конечно, осознавал, что победы не достигаются без страданий и смерти.

"Это человек чести, порядка и прежде всего долга, - пишет бригадный генерал Филипп-Поль Сегюр, квартирмейстер при наполеоновском штабе в 1812 году. - Говорили, что Келлермана сделала маршалом Франции победа под Вальми, Журдана - победа под Флерюсом, Ожеро - победа под Кастильоне, Массена - победа под Цюрихом, Лефевра, Нея, Ланна - сотня славных дел. В то время как в личности Даву император желал вознаградить прежде всего службу, оказанную непосредственно ему, и меньше интересовался его известностью, нежели преданностью". А преданность была образцовой. Свой выбор Даву сделал и навсегда, и вот иллюстрация. По занавес русской кампании, уже после отъезда Наполеона во Францию, в прусском городе Гумбинен на военном совете король Неаполитанский Иоахим Мюрат дал волю своему озлоблению против Бонапарта. "Нельзя служить безумцу! - кричал он. - Из-за него мы не можем спастись; ни один европейский принц не верит больше ни его словам, ни его договорам! Прими я предложение англичан - я был бы таким же великим государем, как австрийский император или прусский король".

Возглас Даву остановил его: "Монарх прусский и император австрийский, - государи Божией милостью, их создало время и привычки народов! А вы если и король, то только по милости Наполеона и благодаря пролитой французской крови! Вас ослепляет чёрная неблагодарность".

И "Железный маршал" заявил Мюрату, что донесёт на него Наполеону. Мюрат сник и растерялся...

А когда в марте 1815 года Бонапарт, бежавший с острова Эльба, высадился на юге Франции в бухте Жуан, Даву, никогда не присягавший Бурбонам, нашёл его и предложил свои услуги. Они встретились в столице, где никто не мог указать на маршала пальцем: "Вот ренегат!"

Назначенный против своего желания военным министром, Даву буквально из ничего к началу июня 1815-го сформировал боеспособную армию. Но 18 июня грянула битва при Ватерлоо, и всё было кончено.

Назначенный против своего желания военным министром, Даву буквально из ничего к началу июня 1815-го сформировал боеспособную армию. Но 18 июня грянула битва при Ватерлоо, и всё было кончено

Стратег и воин

Даву оказался исключительно полезен для императора своим математическим складом ума. Если большинство маршалов предпочитали разбираться с противником на месте, тактически, то стратег Даву мог сутками разрабатывать план предстоящей кампании. В искусстве, с которым он выбирал местность, расставлял войска и определял вектор и момент наступления, ему почти не было равных. Всё это, впрочем, не мешало Даву и на поле боя блистать мужеством и талантом. Армия знала: наносимый им удар будет самым сокрушительным, какой только можно себе представить.

Венцом военной карьеры Даву считают кампанию 1806 года с её кульминацией - сражением 14 октября под Ауэрштадтом, в Северной Саксонии. Здесь 27-тысячный корпус маршала встретился лицом к лицу с главной прусской армией численностью до 70 тысяч человек. "Французы перестроились в каре, и в течение всего дня, пока Наполеон громил пруссаков под Йеной, Даву галопом носился от каре к каре, призывая своих солдат держаться, пока не придёт подмога, - пишет английский романист Рональд Дерделфилд. - Не раз и не два прусская кавалерия и пехота пытались опрокинуть французов, но стойкие ряды ветеранов Даву успешно отражали каждую атаку. В конце концов пруссаки повернулись спиной к этому упрямому человеку и его недвижимым каре и поспешили в северном направлении".

Вдохновляя солдат, полководец кричал им: "Великий Фридрих уверял, что Бог даёт победу большим батальонам, но он лгал: побеждают лишь самые стойкие, а вы и ваш командующий как раз из их числа!"

22 апреля 1809 года у баварского местечка Экмюль корпус Даву вновь оказался предоставлен сам себе, и вновь маршалу удалось повернуть противника вспять. Ещё одна вершина воинской славы Даву, получившего от Наполеона титулы герцога Ауэрштадского и князя Экмюльского, - оборона Гамбурга, форпоста французской империи. Более четырёх месяцев, с декабря 1813 по май 1814 года, он ожесточённо отбивал все нападения с суши и с моря. И сдал город, лишь получив письменный приказ от короля Людовика XVIII.

Между тем Даву не только воевал, но и созидал.

Он - реорганизатор французской пехоты: именно по составленным им циркулярам возводились её боевые порядки - линия, батальонная колонна, рассыпной строй, каре. Их манёвры были тщательно продуманы, от солдат требовалось не формальное исполнение приказов, а инициатива в сочетании с ловкостью и навыками. Маршал внёс ряд усовершенствований в построение каре, углы которых, наиболее уязвимые, по возможности защищались повозками и фургонами, если таковые двигались с войсками.

Словом, Даву придал действиям пехоты дополнительную гибкость. Ничего лучшего, что соответствовало бы реалиям оружия той поры, придумать было уже нельзя.

Даву придал действиям пехоты дополнительную гибкость. Ничего лучшего, что соответствовало бы реалиям оружия той поры, придумать было уже нельзя

Конец эпохи

В кампанию 1812 года Луи-Николя Даву командовал 1-м корпусом Великой армии, насчитывавшим до 72 тысяч человек. С ними вступил в Россию. Судьба этих войск трагична: в ноябрьской переправе через Березину участвовали лишь около трёх тысяч его солдат.

В Бородинской битве корпус "Железного маршала" находился в самом центре, на направлении главного удара французов. Перед ним стояла задача овладеть русскими полевыми укреплениями - Семёновскими флешами.

Массированный штурм начался около 6 часов утра - на южную флешь нацеливались две дивизии корпуса Даву. Но атака была отбита. Часом позже последовала другая; укрепление несколько раз меняло хозяев, и лишь после того, как Наполеон послал на помощь 1-му корпусу пехотные полки Нея и кавалерию Мюрата, французам удалось взять его окончательно. Сам Даву получил серьёзную контузию и провёл весь день в тылу.

При отступлении Даву возглавлял арьергард, который непрерывно отбивался от казачьих полков атамана Платова и от шедших буквально по пятам войск генерала Милорадовича. В ноябре под Красным, чтобы не попасть в руки русских, Даву бросил раненых, пушки, багаж, даже свой маршальский жезл с 26 орлами, но вывел войска из-под удара. Император остался недоволен его действиями, упрекал, что тот отстал от армии на пять переходов, а должен был - на три. И в итоге поручил арьергард маршалу Нею.

Даву формально проиграл русским под Вязьмой и Красным, но то были арьергардные бои, то есть бои, когда отступающий знает, что при любом исходе дела он оставит поле сражения за противником.

Советские историки не скупились на чёрные краски в отношении наполеоновской армии, занимавшейся грабежами и мародёрством

И ещё штрих... Советские историки не скупились на чёрные краски в отношении наполеоновской армии, занимавшейся грабежами и мародёрством. В целом они недалеки от истины. Однако картина будет неполной, если не указать реакции французского командования на эти беспорядки. И здесь очень интересны бумаги штаба Даву. Вот приказ, отданный по его 1-му корпусу в Минске 9 июля 1812 года, на следующий день после вступления французов в город: "Категорически запрещается всем офицерам и солдатам покидать лагерь без разрешения. Полковники могут выделить для солдат не более чем по пять увольнительных на роту для выхода в город, а для офицеров - не более чем двенадцать на полк. Г-н маршал требует восстановления строжайшего порядка и дисциплины в течение 24 часов".

10 июля Даву сообщает из Минска начальнику штаба Бертье: "Имею честь направить Вашей светлости копию приговора превотальной комиссии, которая приговорила к смерти троих военнослужащих, обвиняемых в грабеже и бесчинствах. Приговор приведён в исполнение сегодня в полдень. Надеюсь, этот суровый и полезный пример подействует на войска".

Непреклонная суровость Даву к мародёрам нашла отражение и в мемуарах. Вот что пишет некто Комб, офицер 8-го конно-егерского полка: "Вахмистр моей роты по фамилии Рединг - образец дисциплинированности и храбрости - не смог устоять перед соблазном и схватил пробегавшую курицу в тот момент, когда проезжал по Виленскому предместью, чтобы присоединиться к полку. Хозяин курицы заметил это и, набросившись на вахмистра, затащил его в полицейский участок. Был тотчас составлен протокол, который дошёл до маршала Даву. Поскольку ранее объявлялось, что каждый, кого возьмут с поличным при мародёрстве, будет расстрелян, требовался пример, и маршал был неумолим. Ни отчаянные просьбы полковника де Перигора, ни безупречная служба этого унтер-офицера - ничто не могло защитить его. Он был приговорён и расстрелян своим взводом в присутствии своей роты".

О Даву можно рассказывать долго. О том, например, как в 1793-м он, 23-летний, сорвал заговор против республики генерала Шарля Дюмурье. Как губернаторствовал в Великом герцогстве Варшавском и в ганзейских городах. Как он, "железный", рыдал, узнав о гибели под Смоленском своего верного дивизионного генерала Гудина. Как в 1815-м безуспешно пытался спасти от казни Мишеля Нея. Как в том же году был изгнан из Парижа, лишённый всех титулов, званий, без сантима в кармане.

Но всё это детали. Помимо того, что Даву - подлинный титан, не знавший поражений, он принадлежит особой когорте. Эти закалённые в боях командиры были стержнем и элитой уникального сообщества, рождённого Революцией. Их, людей разного сословия, объединяло служение Наполеону и идее свободы. На передовую эпохи их вынесла война, не оставившая им выбора. Французский психиатр Клод Барруа выделил этих профессионалов в отдельный социально-психологический тип - "воин" (guerrier), чьи основные качества "отвага, внутренняя дисциплина, самоконтроль, безразличие к опасности и преданность своей группе".

"Они были последними рыцарями. Ими кончается эпическое время"

"Они были последними рыцарями. Ими кончается эпическое время", - сказал об офицерах Великой армии историк Фредерик Массон.

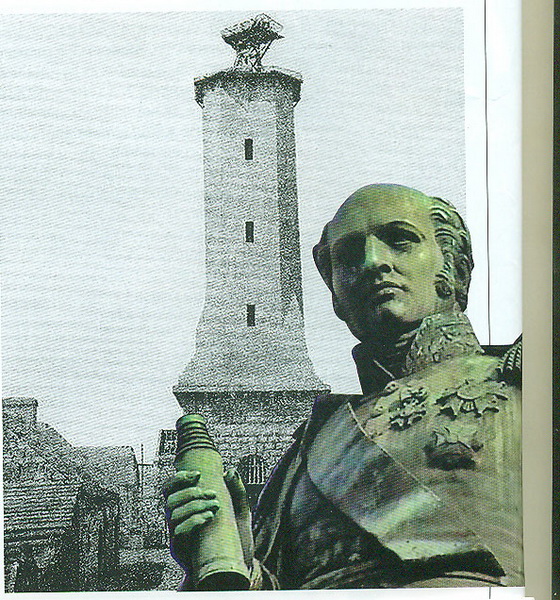

Возможно, лучший памятник Даву не тот, что установлен в Осере в Бургундии, а тот, что на полуострове Бретань. Это Экмюльский маяк (на заднем плане), открытый в 1897 году. Наследница "Железного маршала" маркиза Аделаида-Луиза Даву д'Экмюль де Боквиль завещала 300 тысяч франков на его строительство, чтобы "маяк спасал человеческие жизни".

Нажмите на фотографии для увеличения:

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре