"Историческая призма": 20 февраля 1988 года. Как Горбачев помог армянам взорвать регион

Продумывая в 1985 году перспективу перемен в СССР, архитекторы реформ и не подозревали, какое большое значение в истории перестройки займет национальный вопрос. Политика М.Горбачева во многих отношениях придала импульс этнонациональным процессам, направление которых было запрограммировано более ранними противоречиями.

Эти противоречия имели исторические корни и проистекали как из этнических, так и из иных, социальных и политических факторов.

В этнонациональных конфликтах периода перестройки действовали две основные силы: во-первых, эмоциональная массовая народная стихия, ведомая радикальными маргинальными элементами и национальной интеллигенцией; во-вторых, республиканская номенклатура, оказавшаяся под давлением массовых выступлений, но готовая при случае использовать её в своих интересах. Беспрецедентной ситуация стала потому, что конфликты, однажды возникнув, продолжали развиваться. Затяжной характер конфликтов постепенно радикализировал массы.

Декабрьские события в Алмате в 1986 году были предвестником надвигающейся бури. Их можно считать первой горбачевской провокацией на поприще "национальных и этнических конфликтов". Москва тогда порицала казахов и киргизов за "тенденцию к национальной замкнутости, настроения национального чванства" и за "отдельные националистические проявления".

Позже подобные обвинения последуют и в адрес азербайджанцев.

Вслед за событиями в Казахстане в Институте этнографии АН СССР был создан Центр по изучению межнациональных проблем и межнациональных отношений. Осенью 1987 года он подготовил для ЦК КПСС специальную записку по национальному вопросу, в которой назвал 19 "горячих точек" на территории страны. Среди них фигурировала и Нагорно-Карабахская Автономная Область.

Обнародованные сегодня, по прошествии 30 лет после начала самого длительного и кровавого на постсоветском пространстве территориального и межнационального конфликта, архивные документы, воспоминания участников событий и, в целом, простой анализ логики развития событий, позволяют прийти к выводу, что открытым выступлениям армян в тогдашнем Степанакерте (Ханкенди) 20 февраля 1988 года с требованием о присоединение НКАО к Армянской ССР предшествовала многолетняя работа, направленная на идеологическое обоснование данного антиконституционного по советским меркам акта.

Решение о создании в 1923 году в составе Азербайджанской ССР армянской автономии в Нагорном Карабахе создало армянам правовую базу для притязания на данную территорию в последующем. Существование по соседству двух этнически идентичных армянских национальных образований в рамках одного государства, т.е. Советского Союза, было аналогично мине замедленного действия, которое обязательно должно было взорваться.

До 1980-х годов, не считая отдельные единичные случаи роста всплеска напряженности, в основном инициированные из Армении и выраженные в сборе подписей и обращений армянской интеллигенции в адрес союзного руководства, а также столкновений на бытовом уровне, имевших место между армянами и азербайджанцами в Нагорном Карабахе, советским властям удавалось, держа руку на пульсе, не давать выхода информации об этих фактах за пределы границ автономии, а также на страницы союзной печати.

Однако начавшийся во второй половине 1980-х годов армяно-азербайджанский территориальный конфликт впервые вырвался на страницы союзной и республиканской прессы, выйдя тем самым из латентного состояния и став объектом широкого обсуждения.

Впервые, начиная с 1920-х годов, не в закрытых кабинетах или в ходе застолий, а открыто на официальном уровне было выдвинуто требование изменить административно-территориальное устройство советского государства, являвшееся одной из главных истин, на которых держался "нерушимый союз". Одновременно, впервые руководство Армении, наряду с политической поддержкой сепаратистского движения в Нагорном Карабахе, предприняло конкретные юридические шаги по воссоединению НКАО с Арменией.

Новый этап конфликта в Нагорном Карабахе стал разгораться практически с момента прихода к власти в руководстве СССР М.Горбачева. Более того, в кремлевских верхах были хорошо информированы о настроениях в Армении и Нагорном Карабахе, хорошо знали, что там происходит и что готовится, ибо там особо не скрывали своих намерений и планов, тщательно встраивая в демократическую риторику перестройки радикально-сепаратистские требования.

Об этом свидетельствуют мысли, высказанные М.Горбачевым в своих мемуарах. Горбачев отмечал: "За три года (имеется ввиду период 1985-1987 годов - И.Н.) ЦК получил 500 писем о ситуации в Нагорном Карабахе. Перестройка привела в движение большие внутренние силы, начали вскрываться застарелые нарывы. Возрождаются национальные чувства, а вместе с ними и национальный экстремизм". Таким образом, Горбачев вынужден был признать, что задолго до начала кровавого этапа конфликта в 1988 году Москва была в курсе сложных процессов, которые происходили вокруг Нагорного Карабаха, связанных с ростом среди местных армян национального экстремизма. Москва получала об этом информацию, прежде всего, по каналам спецслужб.

Ф.Д.Бобков, занимавший в те годы должность первого заместителя председателя КГБ, так писал о назревавшем конфликте: "Уже два года мы били тревогу о грядущем конфликте между Арменией и Азербайджаном... В Армению была послана бригада, которая подтвердила: в Закавказье зреют межнациональные конфликты и надо принимать срочные меры. Вопрос был поставлен на обсуждение в секретариате ЦК КПСС. Однако все выводы и предложения бригады из решений убрали и сгладили остроту вопроса. Никто не хотел открыто признавать наличие конфликтов на национальной почве, что в некоторых республиках назревают социальные потрясения... ЦК КПСС пресекал любые попытки раскрыть истину".

Таким образом, в Кремле считали, что очередная армянская возня вокруг идеи передачи Нагорного Карабаха Армении будет заглушена традиционными методами профилактического воздействия местных партийных и правоохранительных органов.

Партийное руководство Азербайджанской ССР также было в курсе событий, происходивших вокруг Нагорного Карабаха и ещё задолго до начала последней, кровавой фазы конфликта систематически ставило об этом в известность Москву.

Данный факт подтверждается также воспоминаниями генерал-майора Георгия Септы, бывшего председателя областного отделения КГБ НКАО, которые приподнимают завесу над многими, до сих пор неизвестными событиями, предшествовавшими началу конфликта, которые, в конечном итоге обернулись настоящей трагедией для азербайджанского народа.

Септа пишет: "Территориальные требования не были неожиданностью для партийного и государственного руководства СССР. Более того, в кремлевских верхах владели информацией о сепаратизме, о том, что происходит в Нагорном Карабахе и вокруг него и что готовится. Приверженцы сепаратизма, консультируясь в кремлевских кабинетах, встраивали в демократическую риторику перестройки радикальные лозунги. О фактах активизации националистических проявлений регулярно докладывалось руководству, сообщалось по инстанциям. Согласно оперативной информации, систематически направлявшейся из отдела КГБ автономной области в вышестоящие партийные органы и в КГБ СССР, отмечалось, что в течение 1987 года в Армении, а также среди армянского населения НКАО велась практически открытая пропагандистская работа. Фиксировались и случаи приезда эмиссаров из Еревана, оживление группировок, находившихся в поле зрения службы. Москвичи смотрели на все это сквозь пальцы, мол, у нас тут и не такое разворачивается. Двойственность, противоречивость политической линии кремлевского руководства и отсутствие однозначной реакции поощряло армян на публичное выдвижение территориальных требований. Причем вопреки объявленной гласности Москва эту тему не обсуждала с руководством Азербайджана, и вообще оно официально не ставилось в известность об обращениях с армянской стороны".

Г.Септа, как и многие другие обладатели информации о невидимых для внешнего взгляда процессах, не говорит о широком заговоре. Но он ставит вопрос о том, что сведения о подлинных настроениях и устремлениях в Армении и НКАО не могли не стекаться в единый Центр - Москву. Ни он, ни другие не чувствовали обеспокоенности московского начальства.

Инертно вели себя и партийные органы в Баку. В республиканской печати, даже после начала перестройки было запрещено публиковать какие-либо критические материалы из НКАО. Ничего, кроме производственно-культурной тематики. Выносить в печать вопросы территориальных претензий, содержавшихся в публикациях армянских ученых, литераторов, конечно, было небезопасно. По-прежнему надо было живо писать радужную картину торжества интернационализма в НКАО, давно трансформировавшейся из автономии в этнократический анклав.

В протоколах Бюро ЦК за период с конца 1987-го до майского пленума 1988 года нет ни единого слова о признаках брожения в НКАО. Не было должной реакции и на книгу "Очаг", автор которой Зорий Балаян вмиг стал героем националистических сил Армении, глашатаем "миацума" (объединения). Вопрос о сигналах в связи с действиями сепаратистов в НКАО был впервые рассмотрен на заседание Бюро ЦК КП Азербайджанкой ССР 17 мая 1988 года. Правда, "поезд" к тому времени, как говорится, уже ушел - события стремительно развивались под диктовку митингов Еревана и тогдашнего Степанакерта (Ханкенди).

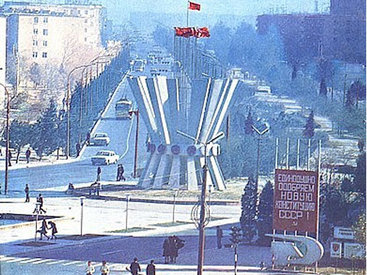

Таким образом, глухое брожение среди армянской части населения автономной области с требованием о присоединении НКАО к Армении, начавшееся с началом перестройки, 20 февраля 1988 года достигло критической точки и, как по команде, выплеснулось на улицы тогдашнего Степанакерта (Ханкенди) в форме митингов и демонстраций, постепенно втягивая в воронку конфронтации все больше людей.

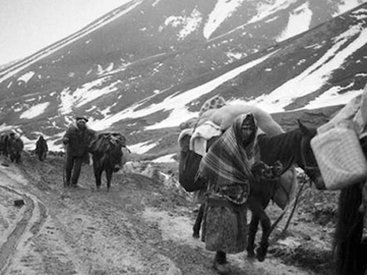

События в Ханкенди создали крайне напряженную ситуацию в отношениях по всему периметру непосредственного взаимодействия армянского и азербайджанского населения. В этой обстановке появились первые "внутренние" беженцы-азербайджанцы из Нагорного Карабаха. Драматически складывалась ситуация вокруг азербайджанского населения в самой Армении, откуда появились сотни беженцев. Но это была только начальная стадия межнациональной трагедии, которую еще можно было остановить...

Ильгар Нифталиев,

доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института Истории им.А.А.Бакиханова НАН Азербайджана

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре