Карибский фронт XXI века: США, Венесуэла и новая игра с огнем - АНАЛИЗ от Baku Network

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о провале "мягкой силы" России в ближнем зарубежье.

Day.Az представляет полный текст статьи:

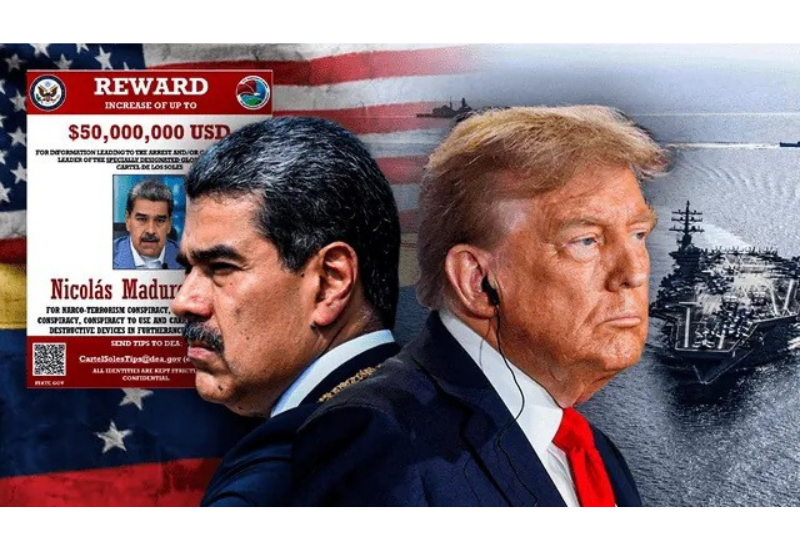

К началу осени 2025 года Латинская Америка оказалась в центре глобальной шахматной партии, где главным полем боя становится Венесуэла. Дональд Трамп, вернувшийся в Белый дом с лозунгами реванша и восстановления "утраченной силы" США, делает ставку на демонстрацию жесткой воли в западном полушарии. Заявления о "наркотеррористическом" характере режима Николаса Мадуро, переброска кораблей и морской пехоты в Карибский бассейн, награда в 50 млн долларов за "голову" венесуэльского лидера - всё это не просто привычная риторика давления, но и четкий сигнал: Вашингтон готов использовать военную силу.

При этом мы видим классический стиль Трампа - игру на грани эскалации, раздувание военной истерии и создание впечатления, что ружье на стене вот-вот выстрелит. Однако стоит задаться вопросом: насколько реалистичен сценарий вооруженного вторжения в Венесуэлу? Какие исторические параллели подсказывают нам возможные исходы? И как эта новая "карибская драма" изменит политический ландшафт региона и мира?

Историческая ретроспектива: от доктрины Монро до Панамы

Латинская Америка для США всегда была пространством, где военная сила и тайные операции становились продолжением дипломатии. Доктрина Монро 1823 года, обещавшая "Америка для американцев", по сути закрепила право США считать весь регион зоной своих интересов. В XX веке это выражалось в интервенциях, переворотах и тайных операциях ЦРУ.

Венесуэла - не исключение. В 1902 году США и Великобритания угрожали Каракасу блокадой за отказ выплачивать долги. В 1958-м американские стратеги поддержали падение диктатора Переса Хименеса, опасаясь, что он слишком склоняется к Европе. В 1980-1990-х гг. Венесуэла была оплотом Вашингтона в регионе, пока приход Уго Чавеса не перевернул всё с ног на голову. "Боливарианская революция" сделала Каракас центром антиамериканской интеграции, привлекла Китай, Россию, Иран, Кубу и создала инфраструктуру альтернативной геополитики.

Последний прецедент прямого вторжения США в Латинской Америке - Панама 1989 года. Операция "Правое дело" (Just Cause) против Мануэля Норьеги стала символом американского военного превосходства: 27 тыс. солдат, авиация, высадка десанта, сотни погибших панамцев. Норьега, обвиненный в наркотрафике, был арестован и отправлен в Майами. Этот пример активно цитируется сегодня - как в США, так и в Венесуэле. Но есть одно принципиальное отличие: Панама была маленькой и изолированной, Венесуэла же - крупная страна с мощной армией и ресурсной базой, к тому же поддерживаемая Москвой и Пекином.

Трамп и "наркотеррористический" нарратив

Фокус на наркотрафике - не случайность. США десятилетиями использовали тему борьбы с наркотиками как оправдание для операций в регионе. В Колумбии это выразилось в "Плане Колумбия" (1999), когда Вашингтон выделил миллиарды долларов на военную и полицейскую помощь. Сегодня та же логика применяется к Венесуэле: "Картель де лос Солес" и группировка TDA объявлены террористическими организациями. Это юридический фундамент, который позволяет применять военные силы за рубежом без объявления войны.

Но логика борьбы с наркотиками плохо сочетается с фактической картиной. Из восьми картелей, признанных террористическими, пять - мексиканские, один - венесуэльский. Логичнее было бы сосредоточиться на Мексике и границе, через которую идет основной поток кокаина и фентанила. Однако военные корабли и подлодки направлены не в Мексиканский залив, а в Карибское море. Это не контрнаркотическая операция, а демонстрация силы против государства.

Военный баланс: цифры, потенциал и реальность

С чисто военной точки зрения противостояние выглядит крайне неравным:

Военный потенциал США у берегов Венесуэлы:

- 8 боевых кораблей, включая эсминцы, десантные суда, ракетный крейсер

- Атомная подводная лодка

- 10 истребителей F-35 в Пуэрто-Рико

- 4500 военнослужащих, включая 2200 морских пехотинцев

- Самолёты радиоэлектронной борьбы

Военный потенциал Венесуэлы:

- 123 000 человек в регулярных войсках

- До 8 миллионов человек потенциально могут быть мобилизованы через Боливарианскую милицию (фактически - всё взрослое мужское население)

- 92 танка Т-72Б и 82 устаревших французских AMX-30

- 123 БМП-3Ф, 114 БТР-80А

- 48 САУ "Мста-С", 12 французских САУ AMX-13

- 12 РСЗО "Смерч", 18 китайских РСЗО SR-5

- 23 истребителя Су-30МКВ и 12 устаревших F-16

- 2 дивизиона ЗРК С-300ВМ, 12 ПУ "Бук-М2", 44 ПУ ЗРК С-125

На бумаге Венесуэла имеет значительные силы, но эксперты отмечают, что современные вооружения составляют лишь небольшой процент. Большая часть техники устарела, а уровень моторизации и механизации низкий. Тем не менее, система ПВО достаточно современна и эшелонирована, что может создать проблемы для американской авиации.

Ключевой момент: США не планируют полномасштабную оккупацию Венесуэлы (для этого потребовались бы сотни тысяч солдат). Речь может идти о точечных ударах крылатыми ракетами по инфраструктуре управления и связи, системе ПВО, военным базам - с целью демонстрации силы и дестабилизации режима.

Региональная расстановка: где проходит красная черта Латинской Америки

Латиноамериканский континент - это не только карта старых обид и незалеченных исторических травм, но и сложная система региональных балансов. Сразу несколько факторов объясняют, почему прямой поход США на Каракас встречает сопротивление даже у тех, кому режим Николаса Мадуро неприятен.

Бразилия. Для Бразилии вопрос Венесуэлы - проверка концепции регионального суверенитета. Бразильские элиты, как левоконсервативные, так и праволиберальные, традиционно ревниво относятся к любым попыткам внеполушарных игроков или даже США определять правила игры в Южной Америке. Отмена в конце августа двух крупноблочных учений с США трактуется не только как демонстрация бразильской субъектности, но и как сигнал: Бразилия не готова быть предоставляющей территорию опорной базой в деле, которое может разрушить принцип зоны мира, провозглашенный в рамках СЕЛАК в 2011 году. Внешне Бразилиа избегает шпилек в сторону Вашингтона, но де-факто блокирует сценарии, подразумевающие использование своей территории, логистики и воздуха для масштабной операции.

Колумбия. При всем наследии противостояния с ФАРК и давних трений с Каракасом, нынешняя Богота рассматривает полномасштабную войну у своей границы как фактор прямой нестабильности - с риском нового беженского потока и реанимации криминальных сетей на трансграничных тропах. Колумбийский истеблишмент на словах поддерживает борьбу с наркотрафиком, но в критической точке не готов предоставить плечо для наземной фазы. Для США это существенное ограничение, поскольку без согласованной сухопутной логистики любая крупная операция превращается в рискованную авантюру.

Мексика и Куба. Позиции этих двух стран предсказуемы, но важны символически. Мехико, для которого тема наркотрафика - болезненное зеркало собственной реальности, не заинтересован в прецеденте, когда за подобным предлогом атакуют государство. Гавана видит в судьбе Каракаса залог собственной безопасности: удар по Венесуэле расшатывает все боливарианское пространство, лишает Кубу энергетического кислорода и политического прикрытия.

Гайана и Эссекибо. Гайана естественно апеллирует к США и Британии в связи со спором вокруг Эссекибо, где офшорные месторождения и срыв дипломатического процесса с Каракасом обостряют ставки. Однако даже Джорджтаун не заинтересован в сценарии общего пожара: если Венесуэла будет деморализована, это облегчит давление, но долговременная дестабилизация обернется угрозами для шельфовых проектов, морской логистики и страховых тарифов.

Карибские микрогосударства согласны приютить склады и дозаправку, но не готовы нести политическую ответственность за выстрелы. Их роль - тыловая, а не ударная. И это ключ: коалиция существует, но она тонка, как бумага, и рвется при первых признаках масштабной войны.

Международный контекст: Китай, Россия, Европа и тень энергетики

Китай. Пекин не станет бить кулаком по столу, но обладает тремя рычагами. Во-первых, финансовый - кредитные линии и реструктуризации долга Венесуэлы. Во-вторых, нефтяной - гарантированный спрос на тяжелую венесуэльскую нефть, которую можно "обелять" через смешение и обходные цепочки. В-третьих, политический - голос и маневры в Совбезе ООН, где любое прямое санкционирование силовой операции упирается в вето. Китай не заинтересован в военном разгроме Каракаса, поскольку это прорежет его энергетическую диверсификацию, заложенную после турбулентности на Ближнем Востоке. При этом Пекин осторожен: он не хочет столкновения с США на "их заднем дворе", предпочитая стратегию длинной паузы и накопления издержек для оппонента.

Россия. Для Москвы Венесуэла - одновременно политический фактор (демонстрация глобального охвата партнерств) и бизнес-инструмент (энергетика, ВТС). В 2019 году российские сигналы были куда отчетливее - полеты бортов, визиты военных и советников. Сегодня публичная активность скромнее, но это не означает ухода. Кремль считает, что США блефуют, а потому сохраняет режим "дежурных предупреждений", повышая цену возможной интервенции не столько прямым вмешательством, сколько угрозой непредсказуемых последствий на других театрах, где Вашингтону сейчас нежелательна новая вспышка.

Европа. ЕС в медийном плане поддерживает риторику о правах человека и борьбе с наркокартелями, но не желает рушить хрупкую энергетическую архитектуру, в которой любая турбулентность на глобальном рынке тяжелых сортов бьет по НПЗ Средиземноморья. Европейские столицы отсылают к необходимости "политического решения", правда, не слишком торопясь быть посредниками. Их интерес прост: не допустить рывка цен на нефть и нового миграционного всплеска через Атлантику.

Нефтяная логика. Вопрос "Шеврона", специального разрешения и исключений из санкционного режима - это нерв всей истории. Вашингтон вынужден балансировать между карательной логикой и необходимостью контролируемого доступа к тяжелому сырью. Любая полномасштабная операция против Венесуэлы чревата не только рыночным шоком, но и внутренним диссонансом: как объяснить избирателю, что одна рука бомбит, а другая - подписывает лицензии? Отсюда и неопределенность в письме Белого дома конгрессу, и сорванный брифинг - политическая система США пока не выработала единого контура легального обоснования силовых шагов, которые нельзя выдать за краткий удар по лодке контрабандистов.

Внутриполитический расчет в Вашингтоне: как превращают угрозы в капитал

Для Белого дома задача понятна: показать силу без риска увязнуть. Дональду Трампу нужно продемонстрировать, что "Америка снова велика" не только тарифами и ультиматумами, но и готовностью к силовым операциям. Однако общество, уставшее от затяжных войн, не простит второй Ирак. Отсюда стратегия управляемой эскалации: наращивание группировки, показательные перехваты и точечные удары по "целям наркокартелей", которые можно преподнести как полицейскую операцию повышенной интенсивности.

Конгресс при этом колеблется. С одной стороны, жесткость к "наркотеррору" - удобная надпартийная повестка. С другой, каждый шаг в сторону прямых ударов по инфраструктуре Венесуэлы создает вопрос о правовых основаниях и рисках: сколько продлится операция, каковы цели и условия выхода, где предел ответственности США в случае непреднамеренных потерь среди гражданских.

Каракас: мобилизация государства и общества

Николас Мадуро отвечает по шаблону, который Латинская Америка видела десятки раз, но который все еще работает. Объявление многомиллионной мобилизации Боливарианской милиции, полевые выезды президента в камуфляже, риторика "антиимпериалистической фронтовой линии" - все это не столько про военную мощь, сколько про цементирование внутреннего фронта. Социальная база режима - слои, зависящие от прямых трансфертов, субсидий и теневых доходов, - получает эмоциональный знак равенства: "удар по Мадуро - удар по нашим пайкам и нашей безопасности".

Армия, при всех трениях кланов и элит, до сих пор не продемонстрировала готовности к массовому исходу. Опыт кризиса 2019-2020 годов показал, что внешнее давление и попытки "перекупить" генералов не дают результата без широкой улицы. Улица же разобщена эмиграцией, апатией и ресурсной усталостью. Часть оппозиции, как всегда, склонна к взаимному недоверию: одни приветствуют жесткость США, другие указывают на риск национального унижения в случае бомбардировок и сплачивания вокруг флага. Для Мадуро это идеальная диспозиция: внутренний противник слаб, внешний - силен, но скован политическими ограничителями.

Сценарии силовой динамики: от "короткой плетки" до "затяжной ломаной"

Рассмотрим четыре реалистичных сценария.

1) Демонстративная наказательная операция.

Серия точечных ударов по морским целям, аэродромам, объектам ПВО и связи, преподнесенная как "уничтожение инфраструктуры картелей". Время - часы и дни. Цель - политическая: показать решимость, не втягиваясь в наземные боестолкновения. Риски - ответные асимметричные действия Каракаса по соседям, случайные потери среди гражданских, рост цен на нефть. Вероятность - высокая.

2) Ограниченная блокада и "морской коридор контроля".

Ограничение перемещений судов в определенных секторах Карибского моря под предлогом досмотров грузов, плюс кибератаки и РЭБ против систем контроля. Цель - изматывание режима, подталкивание элит к переговорам. Риски - конфликт с международным правом и страховщиками, нелегальная "серизация" потоков, рост контрабанды. Вероятность - средняя.

3) "Декапитационный" вариант без вторжения.

Попытка ударов по штабам, резиденциям, складам и конкретным персонам верхушки силового блока, на которую намекают ястребиные "сливы". Ставка на раскол элит и быстрый эффект. Риски - высокая вероятность промахнуться политически: любой неуспех превращает Мадуро в символ сопротивления, а попадание по гражданским инфраструктурам - в моральную катастрофу. Вероятность - средняя-низкая.

4) Плацдарм "на вырост".

Высадка ограниченного контингента на побережье с созданием временной зоны безопасности и инфраструктуры для дальнейшего наращивания. Тактическая цель - "срезать" территорию, используя гуманитарный предлог. Стратегический риск - без критической массы войск плацдарм уязвим, а логистика растягивается. Вероятность - низкая, но растущая, если Каракас даст слабину в первые дни воздушно-морской операции.

Почему "короткая плеть" выгодна Вашингтону, но опасна для всех

Короткий удар решает сразу несколько задач. Он дает Белому дому внутриполитический дивиденд: показ силы, управляемость, минимальные потери, контроль над нарративом. Он повышает переговорную цену США - Каракас вынужден обсуждать параметры "деэскалации" и расследования связей с картелями, допуск международных инспекций, корректировку нефтяных контрактов. Наконец, он прощупывает способность Пекина и Москвы к быстрой и осязаемой реакции - не в формулах и заявлениях, а в конкретных рычагах.

Опасность в том, что "короткая плеть" редко остается короткой. Любая война планируется как краткая. Любая эскалация цепляется за случайность: сбитый самолет, попадание ракеты в жилой квартал, атака сторонних радикалов по соседней стране - и вот уже внутренняя логика кризиса диктует новые удары "в ответ на ответ". В Карибском пространстве, насыщенном базами, проливами и международными маршрутами, вероятность таких случайностей выше среднего.

Право и легитимность: где заканчиваются аргументы

Юридический фундамент кампании - признание ряда структур "террористическими организациями". Это позволяет интерпретировать удары как расширенную полицейскую операцию. Однако международное право не признает автоматического размывания границ суверенитета под предлогом борьбы с преступностью. Без мандата ООН удары по территории Венесуэлы неизбежно квалифицируются как применение силы против государства. Это означает потенциальные иски, резолюции в международных институциях и рост расходов США на политическое обслуживание операции.

С другой стороны, Каракас, допуская роль криминальных сетей в приграничных потоках, усложнил собственную позицию. Любой захват судна с наркотиками или перехват радиообмена, утечки кадров с "дружбой" чиновников и командиров с криминальными посредниками подрывают моральную легитимность режима. Война легитимностей неизбежно станет невидимым вторым фронтом.

Экономика войны: нефть, страховка, логистика

Любое движение "Томагавков" по карте немедленно отражается на кривых страховых премий и фрахтовых ставок. Карибское море - часть глобального энергетического кровотока. Удар по прибрежной инфраструктуре, даже если он не разрушителен, приводит к профилактической приостановке ряда операций, пересмотру маршрутов и, как следствие, к росту цены конечного продукта. Это чревато для США не только внешним, но и внутренним эффектом: ростом цен на топливо, давлением на переработчиков тяжелых сортов, которые и так живут на мозаике исключений и специальных разрешений.

Для Венесуэлы удары по логистике станут ударом по бюджету. Но парадокс заключается в том, что резкий рост мировых цен, пересекающий психологические барьеры, в среднесрочной перспективе может частично компенсировать потери, если удастся сохранить хоть какие-то каналы сбыта, а Китай и Индия примут на себя часть "серой" переработки и переупаковки. Здесь снова вступает в игру фактор страховщиков и вторичных санкций: чем тяжелее правовой прессинг, тем короче будет список готовых к риску посредников.

Информационная война: кто первым назовет победителя

Медийная геополитика - ключ к оценке. Белый дом будет настаивать: "мы поставили Мадуро на место, разрушили наркосети, защитили американцев". Каракас заявит: "мы отбили империалистов, сохранили суверенитет, подняли народ". На внешнем контуре КНР и Россия будут говорить о недопустимости агрессии, Европа - о необходимости деэскалации. Но исход политической партии решит не лента новостей, а устойчивость двух структур - американской коалиции и венесуэльской элиты.

Если через две-три недели после удара в Каракасе не случится эффект домино - массовых переходов, раскола силового блока, демонстраций, готовых рисковать фронтально - значит, ставка Вашингтона не сработала, и придется придумывать "новую нормальность": морской "санитарный коридор", точечные операции, кибератаки, санкционные калибровки. Это затяжная ломаная, где каждый шаг приносит меньше эффекта и больше издержек.

Почему Панама 1989 года - плохая карта для 2025-го

Сравнение с Норьегой соблазнительно, но ошибочно. Тогда у США была железобетонная логистика, абсолютное превосходство и политическая "тишина" вокруг Панамы. Сейчас против Венесуэлы активен фактор больших держав, энергетика завязана на азиатские цепочки, а регион не готов подставлять плечо для наземной операции. Панама была бритвой, Венесуэла - камень. Бритва на камне, как известно, тупится.

Историческая параллель, куда точнее ложащаяся на нынешний момент, - короткие карательные рейды эпохи "мирового жандарма", когда Вашингтон "наказывал" без захода в долгую оккупацию. Но в XXI веке каждая такая акция получает цифровой эхосигнал, многократно усиливающий эффект побочных разрушений. Количество камер и дронов, число каналов, готовых транслировать трагедию, - это новая стратегическая переменная. Урон репутации и международной легитимности сложно "зашить" в пресс-релиз.

Что может остановить выстрел

Жесткая и предметная позиция Пекина и Москвы. Не заявления, а конкретные рычаги: сигнал по финансовым каналам, энергосделкам, взаимозачетам, демонстративные физические маркеры присутствия в регионе - визиты кораблей, гуманитарные эскадры, миссии наблюдения. Чем дороже будет выглядеть операция для США в сумме внешнеполитических потерь, тем вероятнее, что ружье повисит еще.

Расчетливость Бразилии и Колумбии. Если две крупнейшие приграничные экономики выстроят совместную линию "безопасности без интервенции", Вашингтону будет труднее проводить даже ограниченную наземную фазу под прикрытием "борьбы с картелями".

Непредсказуемость энергетики. Резкий скачок цен, совпадающий с внутренними проблемами на американских НПЗ или логистическими сбоями, может сдвинуть приоритеты Белого дома в пользу "контролируемой деэскалации", особенно если электоральный календарь диктует осторожность.

Игра нервов: что будет завтра, послезавтра и через три месяца

Короткий горизонт (недели). Вероятны новые "контактные" эпизоды на море и в воздухе, расширение зоны патрулирования, демонстративные досмотры судов, "потопление" еще одного-двух "наркокатеров". Информационный прессинг, ультимативная риторика, обмен предупреждениями.

Средний горизонт (месяцы). Если Каракас выстоит и не даст повода для эскалации, сценарий сползает к "управляемому давлению": РЭБ против ПВО, ограниченные кибератаки, санкционные подкрутки. США будут добиваться политических уступок - допусков инспекций, соподписания формул "борьбы с картелями", неформальных обязательств по сокращению контактов с Китаем и Россией. Каракас будет тянуть время, комбинируя патриотическую мобилизацию с тайными каналами торга.

Длинный горизонт (кварталы). Либо формируется новая "карибская нормальность" с периодическими "уроками дисциплины", либо в случае внутреннего кризиса Каракаса - окно для более жесткого сценария. Но прямой марш на Каракас возможен только при тройном совпадении: раскол элит внутри Венесуэлы, благосклонность Бразилии и Колумбии к тыловой поддержке, демонстративная пассивность Пекина и Москвы. Пока ничего из этого в полной мере не наблюдается.

Ружье пока висит, но сцена уже дрожит

Белый дом сделал то, что умеет лучше всего: поднял ставки, создал атмосферу неизбежности, вынудил всех участников - от Каракаса до Бразилии, от Пекина до Брюсселя - занять оборону. Но реальность жестче нарратива. США могут разрушить часть военной инфраструктуры Венесуэлы, но им крайне сложно превратить это в устойчивый политический результат без вторжения, на которое у Вашингтона сегодня нет ни союзников, ни консенсуса, ни общественной готовности.

Каракас, в свою очередь, держится на мобилизационной риторике и внешних подпорках. Он может пережить "короткую плеть", но не бесконечно - экономика, демография и утечка кадров работают против него. Китай и Россия не будут впрямую влезать в бой, но будут расширять корзину цен, делая американскую операцию дороже и рискованнее.

Самый вероятный исход ближайших недель - ограниченная силовая "наказательная" фаза, за которой последует поиск формулы "достойной паузы": Вашингтон объявит о "разгроме инфраструктуры картелей", Каракас - о "сохраненном суверенитете". И все вернутся к игре нервов, считая дни до следующего витка.

Но именно в этой паузе и скрыт главный риск. Чем дольше ружье висит на стене, тем сильнее искушение в финале нажать на спуск - хотя бы для того, чтобы оправдать прожитое на сцене время. В ХХ веке подобные пьесы иногда заканчивались аплодисментами. В XXI - слишком часто заканчиваются пожаром. В Карибском театре такой пожар будет сложно потушить без того, чтобы искры не полетели далеко за океан.

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре