Правда, убитая на передовой: журналисты, не вернувшиеся из Карабаха - АНАЛИЗ от Baku Network

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о журналистах, не вернувшихся из Карабаха.

Day.Az представляет полный текст статьи:

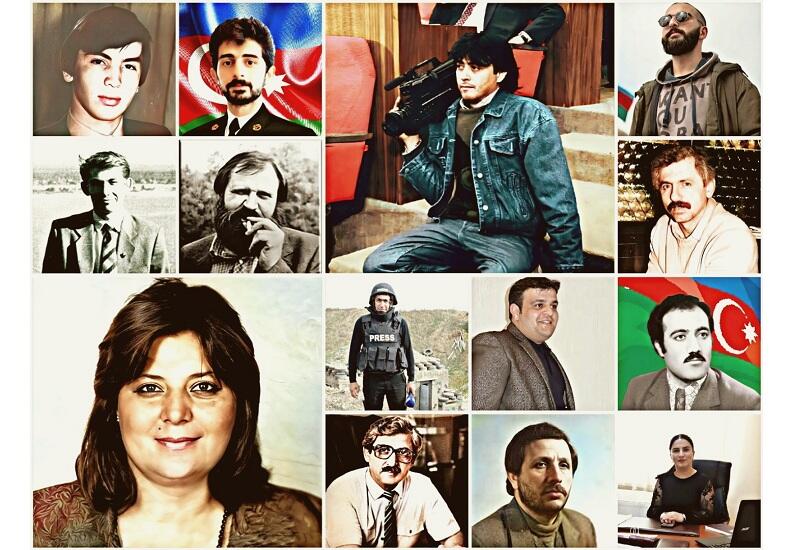

Мир знает войну по сводкам, по цифрам, по именам полководцев. Но истинное лицо войны - это боль, разрушение и жертвы, и его нам показывают журналисты. Они - глаза и уши мира, их перо и объектив становятся оружием в борьбе за правду. В истории Пе Шестьдесят три журналиста, 63 пера, погасших во мгле конфликта. 63 голоса, умолкнувших, чтобы правда зазвучала громче. В истории каждого из них - судьба целой страны, боль и мужество народа. Сегодня я хочу рассказать вам о тех, кто выбрал нелегкий путь правды, кто рискнул всем, чтобы мир узнал о трагедии, разворачивающейся на их земле. Это история о журналистах, погибших в Карабахе. Их объединяет одно: безграничная преданность профессии и Родине.

Помним ли мы о тех, кто отдал свою жизнь за правду? И готовы ли мы сами продолжать их дело, освещая самые сложные и опасные уголки нашего мира?

Во время первой Карабахской войны (1988-1994) и последующих трагических событий Азербайджан заплатил чудовищную цену не только жизнями солдат и мирных жителей, но и своих информационных бойцов. Эти люди не держали в руках автомата, но их миссия была не менее опасной и критически важной. Они погибли, исполняя свой профессиональный долг, стремясь донести до мира правду о происходящем.

Давайте вспомним их имена, их истории, их подвиг.

Салатын Аскерова: первая на передовой

Салатын Аскерова, родившаяся в Баку в 1961 году, была воплощением бесстрашия. Получив журналистское образование, она посвятила себя честному слову. Работа в газете "Молодёжь Азербайджана" не смогла удержать её в стенах редакции, когда начался армяно-азербайджанский конфликт. Салатын добровольно отправилась на передовую, став военным корреспондентом. Её репортажи отличались глубокой человечностью и непоколебимым патриотизмом.

Она стала одной из первых женщин-журналистов, оказавшихся в самой гуще событий Карабахской войны. Салатын работала в условиях постоянной угрозы, документируя судьбы солдат, разрушенные деревни и силу духа мирных жителей. Её имя стало символом мужества и профессиональной чести.

9 января 1991 года, в возрасте всего 29 лет, Салатын Аскерова погибла. Её автомобиль, направлявшийся в Лачинский район, был обстрелян и подожжен вооруженными армянскими формированиями. Все находившиеся в машине погибли. Слова, приписываемые Салатын - "Если я не расскажу, кто расскажет?" - стали девизом для многих молодых журналистов. Посмертно ей было присвоено звание Национального Героя Азербайджана. Её имя носят улицы, школы и даже один из военных кораблей.

Гаракендская трагедия: умолкнувшие голоса правды

20 ноября 1991 года стало черной датой в истории азербайджанской журналистики. В этот день над селом Гаракенд был сбит вертолёт Ми-8, на борту которого находилась азербайджанская делегация, международные наблюдатели и съемочная группа. Среди погибших были трое ярких представителей медиа: Али Мустафаев, Осман Мирзаев, Фахраддин Шахбазов и Ариф Гусейнзаде.

Алы Мустафаев: голос народа

Алы Мустафаев, родившийся в 1952 году, был парламентским корреспондентом Азербайджанской государственной телерадиокомпании (AzTV). Его репортажи отличались точностью, принципиальностью и гражданской позицией. Алы был одним из первых, кто перенес журналистику из кабинетов на линию огня, став голосом народа в один из самых драматичных периодов истории Азербайджана. Он не просто освещал события, он был свидетелем трагедий, разрушений, борьбы и надежды. Его работа задокументировала боль и мужество нации.

Его гибель в вертолете, преднамеренно сбитом армянскими вооруженными формированиями, стала не только политическим и гуманитарным ударом, но и попыткой уничтожить диалог и правду. Посмертно Алы Мустафаев был удостоен звания Национального Героя Азербайджана. "Он не освещал войну - он проходил её ногами, голосом и сердцем", - так говорят о нем.

Осман Мирзаев: свобода слова как дело жизни

Осман Мирзаев (1937 года рождения) был одним из самых заметных представителей журналистики советского и постсоветского Азербайджана. Он работал в газетах "Молодёжь Азербайджана" и "Бакинский рабочий", а затем на телевидении, став голосом, которому верила нация. Его программы не только информировали, но и пробуждали.

В сентябре 1990 года Осман Мирзаев был назначен первым пресс-секретарем Президента Азербайджанской Республики. Он верил, что в период кризиса государство обязано говорить честно, и сам подавал пример. Его гибель на борту сбитого вертолета стала тяжелейшим ударом по мирным инициативам и свободе слова. Посмертно ему было присвоено звание Национального Героя Азербайджана. О нем говорят: "Он писал так, будто свобода уже наступила - и тем самым приближал её".

Фахраддин Шахбазов и Ариф Гусейнзаде: герои за кадром

Фахраддин Шахбазов, 1950 года рождения, был оператором AzTV. Для него камера была не просто инструментом, а средством служения обществу, фиксации подлинной жизни и защиты правды. Он добровольно отправился в зону боевых действий, чтобы документировать происходящее. Его кадры были не постановочными, а свидетельством. Он погиб с камерой в руках, и его свидетельства остались в памяти нации. Посмертно Фахраддин Шахбазов был удостоен звания Национального Героя Азербайджана.

Ариф Гусейнзаде, родившийся в 1970 году, был техником-осветителем AzTV. Его работа редко попадала в кадр, но без нее невозможны ни съемка, ни эфир. Ариф создавал условия, в которых становилось видно главное - правду. Ему был всего 21 год, когда он погиб в Гаракендской трагедии. Его гибель - это напоминание о том, что за каждым кадром стоят люди, готовые отдать все, чтобы истина стала видимой. Посмертно Ариф Гусейнзаде был удостоен звания Национального Героя Азербайджана.

Чингиз Мустафаев: свидетель ходжалинской трагедии

Чингиз Мустафаев, родившийся в 1960 году в Баку, был независимым журналистом и военным корреспондентом. Когда началась война, он без колебаний отказался от сценической карьеры ради правды. Его камера стала его щитом, а каждый отснятый кадр - вызовом несправедливости.

В феврале 1992 года он первым прорвался сквозь армянские позиции и заснял последствия массового убийства в Ходжалы. Его кадры стали международной сенсацией и легли в основу отчетов правозащитных организаций. Чингиз не просто показал войну, он зафиксировал преступление против человечности.

15 июня 1992 года Чингиз отправился в Нахичеваник, охваченный боями. Во время съемки у передовой разорвался артиллерийский снаряд. Он погиб на месте, с камерой в руках. Посмертно Чингиз Мустафаев был удостоен звания Национального Героя Азербайджана. Его имя стало символом независимой журналистики, смелости и достоинства. В его честь учреждена национальная журналистская премия. "Чингиз Мустафаев не просто снимал историю. Он стал её частью - и её голосом", - эти слова как нельзя лучше описывают его вклад.

Война не заканчивается с прекращением огня. Она продолжает уносить жизни. Это подтверждает трагедия, произошедшая 4 июня 2021 года в Кельбаджарском районе, где на противотанковой мине подорвались журналисты Махаррам Ибрагимов и Сирадж Абишов, а также Зибейда Адилзаде в ноябре 2020 года.

Махаррам Ибрагимов: голос мирного возвращения

Махаррам Ибрагимов, родившийся в 1982 году, был опытным корреспондентом АЗЕРТАДЖ. Его миссия началась не в огне войны, а в пепле восстановления. Он рассказывал об отстроенных дорогах, возвращенных школах и людях, возвращающихся домой. Его репортажи несли в себе глубокий гуманистический смысл.

4 июня 2021 года Махаррам Ибрагимов вместе со съемочной группой направлялся в Кяльбаджарский район. Автомобиль наехал на противотанковую мину, установленную армянскими формированиями. Махаррам Ибрагимов, оператор AzTV Сирадж Абишов и сопровождавший их чиновник погибли. Мина была размещена вне обозначенных опасных зон, а Армения отказывалась передавать Азербайджану полные карты минных полей. Посмертно Махаррам Ибрагимов был награжден орденом "За службу Отечеству" III степени.

Сирадж Абишов: летописец возвращения

Сирадж Абишов, родившийся в 1985 году, был телеоператором AzTV. Он не стремился к славе, но стоял у самого сердца каждого кадра - за камерой. После Второй Карабахской войны он стал летописцем Возвращения, снимая восстанавливаемые школы и открытые дороги.

Он погиб 4 июня 2021 года вместе с Махаррамом Ибрагимовым. Его смерть напомнила миру, что мир невозможен без правды и без безопасности для тех, кто эту правду освещает. Сирадж Абишов был посмертно награжден орденом "За службу Отечеству" III степени.

Зибейда Адилзаде: мечта, стоившая жизни

Зибейда Адилзаде (псевдоним Зибейда Шакир), родившаяся в 1982 году в Физулинском районе, была главным редактором газет "Араз" и "Кайыдыш". Она посвятила себя журналистике и быстро завоевала репутацию преданного профессионала. Её материалы под псевдонимом Зибейда Шакир были глубоко патриотичны.

"И для жизни, и для смерти Родина - лучшее место", - так говорила она. Зибейда мечтала стать первой женщиной, ступившей на освобожденную землю Физули. Эта мечта сбылась, но ценой её жизни. 28 ноября 2020 года, исполняя профессиональный долг, Зибейда Адилзаде вместе с отцом и другими родственниками подорвалась на противотанковой мине. Все находившиеся в автомобиле погибли на месте.

Среди погибших за правду были не только те, кто держал в руках камеру или микрофон, но и те, кто своей работой создавал условия для распространения информации. Это звукооператоры и монтажеры, чьи имена зачастую остаются за кадром, но чей вклад в общее дело бесценен.

Эльнур Аллахвердизаде: смелость звука

Эльнур Аллахвердизаде, родившийся в 1995 году, до призыва в армию работал звукооператором на множестве сериалов, фильмов и рекламных проектов. Он был частью команды, которая оживляла визуальный ряд звуком, придавая ему глубину и реализм.

Когда началась Вторая Карабахская война, Эльнур, как и многие другие, не остался в стороне. Призванный на военную службу, он стал артиллеристом. Его сослуживцы вспоминали: "Когда он стоял за пушкой, это был пример настоящего героизма и мужества. Он ни на секунду не боялся врага, вселял уверенность во всех бойцов, призывал держаться и быть сильными". Эльнур Аллахвердизаде погиб 7 ноября 2020 года в районе села Гиямеддинли Агджабединского района. Посмертно он был награжден медалью "За Родину". Он стал символом тех, кто, обладая мирной профессией, не дрогнул перед лицом опасности и отдал жизнь за свою землю.

Давуд Курбанов: монтажёр, ставший героем

Давуд Курбанов, родившийся в 1996 году в Баку, был талантливым монтажером, работавшим на различных телеканалах. Его руки создавали цельные истории из отдельных кадров, его профессионализм помогал доносить информацию до зрителя.

С первых дней Отечественной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года, Давуд участвовал в боях за освобождение оккупированных территорий. Он проявил мужество и доблесть в сражениях за Суговушан. Давуд Курбанов погиб 3 октября 2020 года в ходе боев за освобождение этого населенного пункта. Посмертно он был награжден медалями "За Родину" и "За освобождение Суговушана". Давуд Курбанов - это пример того, как человек, казалось бы, далекий от боевых действий, встал на защиту своей Родины и отдал за неё жизнь. Его история напоминает нам, что героизм проявляется не только на передовой, но и в готовности каждого гражданина защищать свою землю, свой народ.

Война в Карабахе унесла жизни не только азербайджанских журналистов, но и их зарубежных коллег, приехавших освещать конфликт. Их гибель стала трагическим напоминанием о том, что правда не имеет границ, и ее поиски сопряжены с огромными рисками.

Леонид Лазаревич: московский журналист в огне конфликта

Леонид Павлович Лазаревич, родившийся в Москве в 1943 году, был опытным комментатором радиостанции "Маяк". В конце 1991 года он отправился в зону нагорно-карабахского конфликта, чтобы подготовить репортажи с места событий.

Во время выполнения редакционного задания в селе Кяркиджахан, рядом с Ханкенди, он получил тяжелое огнестрельное ранение в результате обстрела со стороны армянских вооруженных формирований. От полученных травм Леонид Лазаревич скончался на следующий день, 28 декабря 1991 года. Его имя стало символом профессионального мужества и верности долгу, а его гибель - одним из первых свидетельств о жертвах среди журналистов в этом конфликте.

Валерий Дементьев: пермский репортер, погибший за правду

Валерий Иванович Дементьев, родившийся в Перми в 1967 году, был талантливым журналистом газеты "Молодая гвардия". В 1991 году он был направлен в Нагорный Карабах для подготовки репортажей о ходе конфликта.

Во время выполнения служебного задания он попал в засаду на дороге Тертер - Кельбаджар и был тяжело ранен в результате обстрела со стороны армянских вооруженных формирований. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, Валерий Дементьев скончался в больнице города Баку 13 августа 1991 года. Он вошел в число первых российских журналистов, погибших при выполнении профессионального долга на территории Азербайджана. Его смерть стала еще одним трагическим напоминанием о рисках, которым подвергаются журналисты в зонах вооруженных конфликтов, и о том, как важно ценить их работу.

Убийства журналистов в зоне карабахского конфликта - это не просто трагические эпизоды истории Азербайджана. Это тяжкие международные преступления, квалифицируемые в соответствии с международным гуманитарным правом и международным уголовным правом как военные преступления, преступления против человечности и, в отдельных случаях, как террористические акты. Они не подлежат забвению и должны стать предметом объективного, беспристрастного и международно признанного расследования - с последующим привлечением виновных к ответственности.

Согласно Женевским конвенциям 1949 года и Дополнительному протоколу I (1977), журналисты, находящиеся в зонах вооружённых конфликтов и выполняющие свою профессиональную миссию, считаются гражданскими лицами и подлежат защите. Их преднамеренное убийство является грубым нарушением международного гуманитарного права. Статья 79 Дополнительного протокола I прямо гласит: "Журналистам, выполняющим опасные профессиональные обязанности в районах вооруженных конфликтов, должна быть обеспечена такая же защита, как и гражданскому населению..."

Таким образом, преднамеренное убийство Салатын Аскеровой, Али Мустафаева, Чингиза Мустафаева, Османа Мирзаева и других журналистов, а также гибель в результате умышленных действий - таких как установка мин в местах гражданской активности - представляет собой грубое нарушение статьи 79 и военное преступление по смыслу статьи 8 Римского статута Международного уголовного суда.

Действия армянских вооруженных формирований, направленные на физическое устранение журналистов, освещавших происходящее в зоне конфликта, могут также квалифицироваться как преступления против человечности, определяемые в Римском статуте МУС как:

"любое из следующих деяний, совершённых в рамках широкомасштабного или систематического нападения, направленного против любого гражданского населения".

Систематическое преследование представителей СМИ, массовая гибель журналистов, отказ армянской стороны предоставлять карты минных полей, в результате чего погибли мирные журналисты в послевоенный период, - всё это является частью общего намерения сокрытия преступлений, подавления правды и устрашения общества.

Минная политика Армении: уголовная безответственность, ставшая оружием

Армения годами отказывалась передавать Азербайджану полные и достоверные карты минных полей, несмотря на требования международных организаций и гуманитарных структур. Это противоречит не только принципам Конвенции о запрещении противопехотных мин (Оттавская конвенция), но и базовым нормам международного гуманитарного права, касающимся защиты гражданского населения в послевоенный период.

Гибель Махаррама Ибрагимова, Сираджа Абишова, Зибейды Адилзаде - это не случайности, а результаты сознательного преступного бездействия и продолжения гибридной войны. Согласно международному праву, такие действия классифицируются как преступная халатность с летальным исходом, а в условиях конфликта - как преступления, совершённые с намерением причинения вреда гражданскому населению.

Азербайджан имеет полное юридическое и моральное право требовать от международного сообщества:

- Незамедлительного расследования фактов убийства журналистов в Карабахе - в том числе через Международный уголовный суд (МУС), Совет по правам человека ООН, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ЮНЕСКО, Комитет защиты журналистов (CPJ), Репортёры без границ (RSF) и ОБСЕ.

- Признания этих деяний как международных преступлений, подпадающих под юрисдикцию международных трибуналов.

- Учреждения международной следственной группы под эгидой ООН или Международной федерации журналистов для документирования преступлений против представителей СМИ в Карабахе.

- Привлечения Армении к ответственности за военные преступления против журналистов, в том числе путём обращения в Международный суд ООН в Гааге.

Каждая нерасследованная смерть журналиста в Карабахе - это не просто национальная боль Азербайджана. Это вызов всему цивилизованному миру. Молчание международных структур в этом вопросе - это поощрение безнаказанности. А безнаказанность - это гарантия новых преступлений.

Мы призываем:

- Комиссара Совета Европы по правам человека Майкла О'Флаэрти - дать официальную правовую оценку убийству журналистов и бездействию армянской стороны;

- ЮНЕСКО - признать погибших азербайджанских журналистов мучениками за свободу информации и включить их в международные мемориалы;

- Международную федерацию журналистов (IFJ) - выступить с резолюцией, осуждающей убийства и требующей справедливости;

- Европейский суд по правам человека - принять к производству дела, касающиеся умышленных убийств и нарушений права на жизнь и свободу слова, предусмотренных статьями 2 и 10 Европейской конвенции;

- Международный уголовный суд - дать квалификацию данным преступлениям в рамках статьи 8 (военные преступления) и статьи 7 (преступления против человечности) Римского статута.

Азербайджан требует справедливости. И это требование основано не на эмоциях, а на праве. Международном праве. И пока виновные не названы, пока международное сообщество не произнесло решающего слова, журналисты продолжают погибать - в тени равнодушия и дипломатических компромиссов.

Мы не позволим, чтобы свет их объективов был поглощён тьмой безнаказанности.

Они ушли, но остались навсегда: хроника света, вырванного из тьмы

Когда умирает журналист, замолкает не только голос. Замолкает камера, застывает перо, ломается нить между миром и истиной. Но есть смерти, которые становятся началом. Есть тишина, в которой звучит громче любых слов правда, вырезанная болью, кровью и мужеством. Это не просто трагедии - это главы великой и печальной хроники Азербайджана, написанные светом тех, кто шел навстречу огню, неся с собой только микрофон и совесть.

Они были разными. Женщина и мужчины. Верующие и скептики. Те, кто улыбался редко, и те, кто смеялся даже перед лицом смерти. Их имена сегодня живут не в архивах - а в дыхании улиц, в слезах матерей, в молчаливом уважении коллег, для которых истина - не абстракция, а долг.

Салатын Аскерова. Она не просто погибла на минном поле - она взорвала равнодушие, став первой женщиной-журналисткой, отдавшей жизнь за правду на фронте Карабаха. Её глаза навсегда остались в черно-белом кадре, её голос - в архивах, которые мы должны слушать, как молитву.

Али Мустафаев. Он говорил с теми, с кем никто не осмеливался говорить. Ему доверяли и простые солдаты, и генералы. Он знал цену каждого слова и расплатился за неё собственной жизнью. Али не искал героизма - он просто делал свою работу, как делают молитву те, кто верит в спасение.

Осман Мирзаев. Не просто репортёр, а летописец трагедии и надежды. Он мог бы остаться в тени, но выбрал свет - смертельно яркий, ослепляющий свет правды, которую он хотел донести до мира. Осман писал не статьи - он писал завещания поколению, которое должно помнить.

Фахраддин Шахбазов. Скромный, тихий, почти незаметный в жизни - и огромный в смерти. Он держал камеру, как щит, и снимал, пока небо падало. Его кадры - это не хроника, а боль в движении. Его жертва - это ответ всем, кто думает, что правда бывает дешёвой.

Ариф Гусейнзаде. Он никогда не поднимал голос, но его тексты звучали, как гром. В каждом его слове - пульс нации, тревога и надежда. Ариф ушёл, оставив после себя не пустоту, а силу.

Чингиз Мустафаев. Он снял то, что мир не хотел видеть. Он записал то, от чего отводят глаза. Ходжалы... Его кадры стали приговором молчанию. Он умер не от пули - от предательства цивилизации, которая сделала вид, что ничего не произошло.

Махаррам Ибрагимов и Сирадж Абишов. Последние из тех, кто отдал жизнь за репортаж. Совсем недавно. Они знали, куда едут, но поехали. Потому что Родина - не обложка паспорта, а чувство, за которое умирают. Их тела были найдены в обломках машины, но души - навсегда в небе правды.

Зибейда Адилзаде, Эльнур Аллахвердизаде, Давуд Курбанов, Леонид Лазаревич, Валерий Дементьев... Люди, которые верили, что журналист - это не профессия, а судьба. Они не искали славы. Их знали только в редакциях и на передовой. А теперь о них говорят с дрожью в голосе, как о святых современности.

Каждый из них стал больше, чем личностью. Они - символ. Символ того, что правда может быть сильнее смерти. Что слово - может быть бронёй. Что камера - может быть мечом.

И всё же, есть вопрос, который продолжает звучать сквозь годы: Что мы сделали с их жертвой?

Если мы забыли - значит, они умерли напрасно.

Если мы молчим - значит, их голоса исчезли.

Если мы равнодушны - значит, победила тьма.

Но если хотя бы один молодой журналист, поднимая микрофон, вспомнит Салатын, Чингиза или Али и скажет: "Если не я - то кто?", значит, они живут. Значит, их смерть стала семенем, из которого прорастает совесть.

Мы не имеем права предавать их.

Не имеем права упростить их истории до дат и фамилий.

Потому что это - повесть о любви к Родине, написанная кровью.

Это молитва, которую мы обязаны повторять.

Ибо, как сказал бы каждый из них, перед тем как шагнуть навстречу судьбе: "Если я не расскажу, кто расскажет?"

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре