К чему привела любовь армян к музыке Узеира Гаджибекова

С этой точки зрения очень интересно и показательно исследование, проведенное в книге "Армянские инородные сказки" главой Государственного агентства по авторским правам Камраном Имановым.

Ранее книга уже публиковалась, была выставлена и в Интернете, однако, учитывая, что информационная война против Азербайджана набирает обороты, мы посчитали нужным вновь представить ее вниманию читателей. В книге обстоятельно и аргументировано исследуются корни, причины и последствия армянских фальсификаций и плагиата.

В предыдущий раз мы опубликовали очередной параграф из главы "Театр абсурда", в которой приведены некоторые примеры абсурдных притязаний из политического фольклора армянства, когда "сменяются названия, а не вещи". Речь шла о царственно-династийном абсурде и об армянской историографии.

А сегодня вернемся к первой главе книги - "...Присвоил...", и предложим вниманию читателя параграф, в котором повествуется об армянских заимствованиях творчества азербайджанских композиторов и, в первую очередь, Узеира Гаджибекова

Уважаемые читатели! Мы продолжаем тематический цикл "Пришел, увидел, ... присвоил" в части "...присвоил" несколько измененного латинского крылатого выражения и в этой подборке знакомим вас с армянскими присвоениями интеллектуальной собственности азербайджанцев, тесно связанными с территориальными претензиями к народу, являющимся создателем и обладателем этого культурного достояния.

Продолжая начатое в прошлом параграфе повествование об армянских музыкальных кражах и заимствованиях, в которых речь шла о присвоении и арменизации инструментально-музыкальных, музыкально-плясовых образцов фольклора, народных напевов, а также их использовании в армянском профессионально-композиторском творчестве, мы хотели бы рассмотреть вопрос об армянских заимствованиях творчества азербайджанских композиторов и, в первую очередь, великого Узеира Гаджибекова.

Как известно, профессиональная композиторская музыка всегда опиралась на фундамент фольклорной музыкальной традиции. Чем ярче и богаче была эта традиция, чем глубже она использовалась и перерабатывалась композиторами и тем более значительные произведения удавалось им творить.

Азербайджанская музыкальная культура и впрямь опиралась на три традиционных кита: песенный и плясовой фольклор, ашугское искусство и мугамат. И вся эта устная музыкальная традиция нашего народа имела два крупных пласта. Прежде всего, бесписьменная, устная форма музыкального фольклора в виде народных песен, напевов и танцев. И, конечно, музыка профессиональной устной традиции: искусство мугама и музыкально-поэтическое творчество ашугов.

Величие основоположника азербайджанской композиторской школы Узеира Гаджибекова и заключалось в том, что, несмотря на все превратности чинимые ему, профессиональная азербайджанская музыка была им создана, опираясь на эти музыкальные традиции. Эти традиции были не только гениально интерпретированы, но Узеирбеком была создана и теоретическая основа их использования. И это была стройная система азербайджанских музыкальных ладов. Именно У.Гаджибеков и стал родоначальником уникального музыкального стиля, синтезирующего восточные и западные ладовые мелодии.

Именно У.Гаджибеков и стал родоначальником уникального музыкального стиля, синтезирующего восточные и западные ладовые мелодии

Вот, что писал в связи с оперой "Кероглу" наш великий композитор, подчеркивая, что творчество не заключается в заимствовании у народа готовых мелодий, а "важно было пронизать оперу дыханием народной музыки" (курсив наш). И это было музыкальное кредо гениального композитора не присваивать, а, творчески перерабатывая и бережно вплетая национальный мелос в собственное музыкальное видение, создавать подлинно авторские произведения.

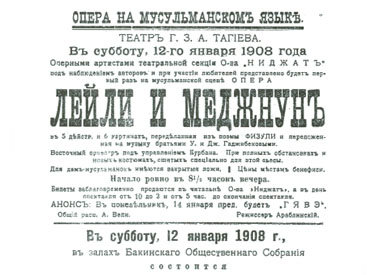

И это признавали его современники: "...неувядаемая прелесть, подлинный реализм и народность ставят "Аршин мал алана" в один ряд с лучшими классическими образцами музыкальных комедий", - писала Е.Грошева в "Советском искусстве" от 1938 года. Еще конкретнее и глубже дается оценка творчества Узеира Гаджибекова в знаменитой книге "Оперные либретто" (М., "Музиздат", 1962): "Композитор стремился максимально приблизить национально-самобытную форму азербайджанской музыки к классическим оперным формам" ["Лейли и Меджнун"]... В произведении преобладают традиционные оперные формы: вместе с тем композитор использует характерные принципы развития, особенности мелодии, ладов, ритмики и другие выразительные средства азербайджанской народной музыки, а особенно - средства ашугского музыкального стиля [о "Кероглу"]" (курсив наш).

Сказанное признавали и выделяли и армянские исследователи, как например, Н.Шахназарова ("Музыка Востока и Запада", М., "Сов. композитор", 1983), которая, высказываясь о выдающемся значении оперы "Лейли и Меджнун", отмечала: "Рождение такого своеобразного жанра, как мугамная опера, вдохновлялось безошибочной интуицией знатока профессиональной восточной музыки, который свободно живет в своей национальной традиции... Гаджибеков сразу же вступил на... путь синтеза двух различных типов музыкального профессионализма: европейской оперы и азербайджанского мугама" (курсив наш).

Без всякого преувеличения, уважаемые читатели, можно утверждать, что свершенное Узеиром Гаджибековым являлось открытием, разрушившим "границы" между веками слагавшейся традицией развития европейской и восточной музыки. Им как первооткрывателем была снесена, казалось бы, несокрушимая стена между музыкальными культурами Востока и Запада. Однако, впоследствии музыкальное первопроходство Узеирбека армянские авторы - критики приписали своему соотечественнику - крупнейшему армянскому композитору А.Хачатуряну.

Однако, впоследствии музыкальное первопроходство Узеирбека армянские авторы - критики приписали своему соотечественнику - крупнейшему армянскому композитору А.Хачатуряну

Обратите внимание, как преподнесено это художественное открытие Хача-туряна Д.Арутюновым в его книге "А.Хачатурян" (М., "Музыка", 1983): "Органическое слияние принципиально различных музыкальных традиций и синтез специфических особенностей восточной музыкальной культуры ее мелодии с жанрами, формами, закономерностями выразительных средств европейской классики" (курсив наш). При этом без ссылок на У.Гаджибекова, делается оговорка, что открытие Хачатуряна - результат "влияния на его творчество мугамата и ашугского творчества", словом тех азербайджанских истоков, которые и переработал великий Узеирбек.

А теперь, уважаемые читатели, обратимся непосредственно к А.Хачатуряну и его высказываниям об использовании народной музыки в связи с ее синтезом с европейской классикой. Так вот, А.Хачатурян как-то заметил, что "в современной музыке нет плагиата, в современной музыке есть коллаж". И здесь, важно разобраться, что же понимается под коллажом и, что могло подразумеваться в этой мысли выдающегося армянского композитора. "Коллаж", если следовать "Словарю иностранных слов", имеет французское происхождение и буквально означает "наклеивание". Цитируемый словарь указывает, что это "технический прием в изобразительном искусстве" - наклеивание на какую-либо основу материалов, отличающихся от нее по цвету и фигуре, а также произведение, целиком выполненное этим приемом". Аналогичное разъяснение дается в "Энциклопедическом словаре" от 1985 года. А теперь, уважаемые читатели, чтобы разобраться в понимании "коллажа в музыке" нам придется сделать некоторое отступление, дабы яснее представить себе проблему плагиата и заимствования в музыкальных произведениях.

В музыкальном произведении художественные образы выражаются посредством звуков. А звуки лишены смысловой конкретности слова и не воспроизводят фиксированных, видимых картин мира, как это в живописи. Звуки, выстроенные и организованные специальным образом, имеют интонационную природу и тем самым превращаются в звучащее искусство.

Так вот, музыка столь же прекрасна, сколь легко может быть присвоена и столь же трудна в установлении плагиата. Если в литературных произведениях мы легко можем отделить содержание (сюжет, фабулу) от формы (образы, язык), то в музыкальном произведении это сложнее, поскольку главный компонент выразительности в музыке - ее мелодия определяет и форму, и содержание музыки. И дело в том, что мелодия и есть одноголосно выраженная музыкальная мысль. Полифония, гармония, ритм и др. - все это дополнительные средства и компоненты музыкальной формы.

Здесь мы подходим к главному. Авторское право охраняет форму произведения. Содержание же его охраняется в той мере, в какой оно включено в охраняемую форму этого произведения. Отсюда и острота вопроса: охраняется ли авторским правом мелодия произведения?

Авторское право охраняет форму произведения. Содержание же его охраняется в той мере, в какой оно включено в охраняемую форму этого произведения. Отсюда и острота вопроса: охраняется ли авторским правом мелодия произведения?

Если да, то, стало быть, воспроизведение мелодии является плагиатом, если нет - то это заимствование сообразно творческим целям заимствующего.

В настоящее время современные профессионалы сферы авторского права однозначно признают, что мелодия, хотя и не самостоятельный объект музыкального произведения, тем не менее, должна охраняться в рамках авторского права. И причина этого в столь же единодушном мнении о том, что мелодия может самостоятельно воспроизводиться без привлечения других элементов музыкального произведения. А вот другие компоненты музыкального произведения такие, как гармония, то есть сочетание нот, звучащих одновременно, равно как и ритм - последовательное звучание громких и тихих звуков и т.д., то они авторским правом не охраняются.

Согласитесь, что сами по себе ни гармония, ни ритм присвоены быть не могут. Только в сочетании с мелодией они приобретают право охраны авторским правом. Но это еще не все: ведь музыкальное произведение может быть переложено, к примеру, с голоса или одних инструментов на другие. Это есть аранжировка. Ее разновидностью является оркестровка, когда музыкальное произведение, написанное для одного музыкального инструмента, перекладывается на оркестр.

К сведению читателей. Если в советское время аранжировка и оркестровка не охранялись авторским правом, то в на-стоящее время созданные в их результате музыкальные произведения, хотя и считаются зависимыми, несамостоятельными от оригинала, тем не менее, и им придается охрана авторским правом.

То же самое и с вариациями, при которых основная музыкальная тема первоначального оригинала остается узнаваемой. Здесь за счет изменения ритма и такта, то есть, варьируя манеру и тональность, достигается воздействие на мелодический строй и гармонию и тем самым создается несамостоятельное, но охраняемое авторским правом произведение.

Уважаемые читатели, все перечисленное - аранжировка, оркестровка, вариация есть переработка произведения. Переработка допускает большую вариативность творческой деятельности переработчика. Так вот, в зависимости от этого вклада, переработанное произведение может как полностью зависеть от оригинала, так и быть в полной независимости от него. В первом случае по сути копируется мелодия как образная основа оригинала и незначительно изменяются средства ее выражения - языковая музыкальная оболочка. Во втором же случае используются только отдельные образные элементы и совершенно меняются средства выражения. Между этими крайними формами существуют промежуточные формы переработки.

Как мы видим, переработка музыки может быть и плагиатной (первый случай) и неплагиатной, т.е. заимствованием, когда имеет место независимость или слабая зависимость от оригинала.

И последнее, причем не по важности, а в смысле порядка изложения. В авторском праве существует понятие сборника, а точнее, составного произведения, элементами которого являются другие произведения. К примеру, создание музыкального произведения большой формы на основе ряда существующих малых форм, таких как песни, напевы. Так вот, в авторско-правовом законодательстве автору такого составного произведения предоставляют право охраны, как новому произведению только за выбор, последовательность и связность вошедших компонентов. Подчеркиваем, только за творческий труд по подбору и расположению оригинального первоначального материала. Причем, авторы вошедших в составное произведение оригиналов как элементов такого составного произведения сохраняют свои авторские права.

Как понимают, уважаемые читатели, это неприемлемо для крупного музыкального произведения, в которых в качестве элементов имеются отдельные песни или отрывки из произведений других авторов. Дело в том, что композитор, создавший такое составное произведение претендует на него в целом, оно полностью связывается с его именем. Ведь композитор - это создатель новой музыки в целостном произведении, а не составитель конгломерата или коллажа из других согласно своему замыслу. Следует также помнить, что фольклорная музыка, равно как и другие жанры устного народного творчества, авторским правом не охраняются и ответственность за их использование заимствование и плагиат, тем паче присвоение происхождения пока носит нравственный характер и является предметом творческой этики.

Вернемся, уважаемые читатели, к основной теме, подчеркнув, что художественное открытие Узеира Гаджибекова оказало огромное воздействие на развитие профессиональной музыки всего Южного Кавказа. Узеирбек по достоинству занял то же место, что и Глинка в русском оперном искусстве. Достижения его в рождении нового жанра, несомненно, стали предметом пристального изучения. Тем более, что свое развитие творческий метод У.Гаджибекова получил после "Лейли и Меджнун" в опере "Кероглу" (1937г). Если "Лейли и Меджнун" была мугамной оперой, в которой национальные традиции органически вплетались в европейские каноны музыкальной композиции, а посредством же ладового строя мугамов достигалась возможность музыкального изложения лиризма поэмы Физули, то опера "Кероглы" явилась органическим сплавом национальной музыкальной традиции в виде ашугского лада с европейским гармонизмом.

Уважаемые читатели, и это был самый совершенный образец стандарта европейской оперы. У.Гаджибеков писал: "Я один из многих страстных поклонников творчества Чайковского... Мною заимствован у Чайковского принцип свободного творческого претворения народно-песенных традиций...".

Художественное открытие Гаджибекова нашло отражение и в новом факторе огромного значения - отношении великого композитора к поэтическому слову, в его тонком литературном вкусе, блестящем знании и понимании поэтического материала. Гармония, свойственная тандему Пушкин-Чайковский свойственна и Физули-Гаджибекову. И не случайна большая любовь Гаджибекова к Чайковскому: если слушая "Онегина" Чайковского мы чувствуем Пушкина, то слушая "Лейли и Меджнун" Гаджибекова-Физули.

Точно так же и в вокальных произведениях Гаджибекова. Подобно Шуберту, который почти все свои вокальные творения строил на поэтических текстах Гейне и Гете, резонанс своей творческой музы в вокальных произведениях Гаджибеков нашел в лирике Низами. Вот, что писал армянский композитор X.Кара-Мурза У.Гаджибекову после декады нашего искусства в Москве в 1937 году: "Прошу принять мои искренние поздравления по поводу того успеха, который имела азербайджанская музыка, в частности вы, как один из ее творцов... Крайне рад быть свидетелем того большого прогресса в музыкальной культуре азербайджанского народа, который выявлен вашими музыкальными выступлениями в Москве". Не помню уж кто сказал, но сказал замечательно: "Увидевший прекрасное - соучастник его создания". Так оно и случилось, уважаемые читатели. Пристальное изучение, осмысление творческого метода Гаджибекова было и принято на вооружение армянскими композиторами.

Пристальное изучение, осмысление творческого метода Гаджибекова было и принято на вооружение армянскими композиторами

А.Тигранян в опере "Ануш", следуя критику Г.Хубову, воспроизвел "классические азербайджанские мугамы". А Маиляну в опере "Сафа" многократно переделываемой, а точнее подгоняемой к достигнутому к тому времени уровню оперного искусства, так и не удалось успешно суметь использовать азербайджанские народные песни и мотивы. Удачной находкой у него только и признается использование "Яллы". И здесь очень уж уместна мысль о том, что "маленькие ручейки бегут по тому же склону, что и большие реки", высказанная Ролланом.

А вот, автор первой армянской оперы "Алмаст" А.Спендиаров использовал и азербайджанские народные мелодии "Новруз араби", "Эйдари" и тему из музыкальной комедии "Не та, так эта" У.Гаджибекова. А ведь именно опера "Алмаст", согласно "Истории музыки народов СССР" (т.1, М., 1985) "остается до сих пор непревзойденным образцом армянского оперного искусства". В знаменитом сборнике "100 опер" "Алмаст" наряду с оперой Гаджибекова "Кероглы" попала в этот престижный список ("100 опер", "Музыка", Л-д, 1964). Опера "Алмаст" наряду с "Арцваберд" Бабаева, "Ануш" Тиграняна, "Аршак II" Чухаджяна попала и в не менее известный сборник "Оперные либретто", изданный в 1962г. в Москве.

В числе составителей же этого сборника Н.Мелик-Шахназаров, М.Тероганян. Мы еще вернемся уважаемые читатели, к истории создания оперы "Алмаст" и совсем не в той редакции, которая отражалась в приведенных выше сборниках.

Что касается А.Хачатуряна, то, будучи крупным композитором, он сумел усвоить специфику мугамата. И мы приводим цитату из "Истории музыки народов СССР" (т.3, М., 1972), где очень точно указывается: "Народная музыка в "Гаяне" звучит не только в заимствованных из фольклора темах. Ею проникнута вся партитура балета, все оригинальные собственные темы композитора. Укажем, например, на такие, очень близкие, народным образцам, мужские пляски, как "танец Армена", "Танец Карена и Нунэ", "Армянско-курдский танец", "Танец с саблями", "Лезгинка", адажио и колыбельную Гаянэ..." (курсив наш). В "Гаянэ" были включены лучшие номера из ранее написанного балета "Счастье". Здесь, как отмечается у И.Прохорова и Г.Скудиной в "Советской музыкальной культу-ре" (М., "Музыка", 1987), - "обилие мелодических тем, основанных на народных интонациях и ритмах". Особо подчеркнем, что именно здесь и используются "арменизированные" азербайджанские танцы "Шалахо" и "Узундере", о чем мы повествовали в предшествующем параграфе.

Именно здесь и используются "арменизированные" азербайджанские танцы "Шалахо" и "Узундере"

А.Хачатурян говорил: "Я сам ашуг", подчеркивая тем самым в качестве истоков своей музыки - музыку народную. Да и названия, к примеру, частей его скрипичного концерта (1940) - танец "Кочари" или песня "Келе-келе", несомненно, свидетельствуют об этом. Вот что писал Г.Хубов: "Хачатурян, начинал, как все, с простого подражания" (Г.Хубов "Арам Хачатурян", М., "Сов. композитор", 1983). Этот же автор отмечал, что в этом подражании Хачатурян воспроизводил "образный мир музыки и поэзии ашугов...".

Этот мир А.Хачатуряна, уроженца Тифлиса, охарактеризован в учебнике "Советская музыкальная культура" И.Прохорова и Г.Скудиной (М., "Музыка", 1987) следующим образом: "[В детские и юношеские годы] незабываемое впечатление оставило искусство народных певцов-ашугов, в исполнении которых звучали песни Азербайджана, Грузии, Армении... Под аккомпанемент саза или тара они [ашуги] вели свои нескончаемые рассказы о героях, влюбленных... Преданная, самоотверженная любовь Фархад и Ширин... прославлялась не только в песнях, но и в стихах и поэмах".

Впечатления юного Хачатуряна были столь сильны, что, забираясь на чердак, он "часами выстукивал полюбившиеся ему ритмы на медном тазу". И это была, по свидетельству самого А.Хачатуряна "его первоначальная музыкальная деятельность". И как он отмечал: "...С раннего детства я слышал пение своей матери, которая знала великое множество армянских и азербайджанских песен... Как бы не изменялись и не совершенствовались впоследствии мои музыкальные вкусы и знания, первоначальная национальная основа, которую я воспринял с детства от живого общения с народным искусством остается естественной почвой для моего творчества" (курсив наш).

Как понимают, уважаемые читатели, это был, в первую очередь, мир азербайджанской музыки, доводимый азербайджанскими ашугами на азербайджанском таре и сазе. Вот почему в библиографии об А.Хачатуряне, насчитывающей более 200 наименований, у авторов работ о нем столь часты термины "азербайджанские мугамы", "азербайджанская народная музыка" и т.п. И вот почему, этим музыкальным вкусам оставался верен крупнейший армянский композитор и в своей знаменательной песне - гимне Еревану "Песне о Ереване" (1948). Следует подчеркнуть и то, что азербайджанский фольклор, "арменизированный" владевшими нотной грамотой армянами, ложился в качестве мелодийной основы в профессиональную армянскую музыку уже в качестве армянских народных песен или танцев.

Далеко не случайно, что армянская "могучая кучка" композиторов, следуя пути, указанному Комитасом, активно изымала на нотные тексты оригиналы азербайджанской устной традиции. К примеру, Т.Чухаджян прошел курс композиции в Милане, М.Емалян получал образование в Петербургской консерватории, Н.Тигранян - в Вене и Петербурге, Комитас - в Берлине, а А.Спендиаров - в Петербурге у Римского-Корсакова (Н.Шахназарова, "Музыка Востока и музыка Запада", М., "Совет. композитор", 1983). А заимствовать и перекладывать на ноты было что. Вот свидетельство Г.Хубова, много написавшего об армянской музыке и А.Хачатуряне, опубликованное в его работе "Искусство азербайджанского народа" ("Советская му-зыка", №4, 1938) и утверждавшего, что не только в Армении и Грузии, но и в Средней Азии азербайджанское музыкально-поэтическое творчество ашугов, по мнению иностранцев, является венцом песенного творчества: "Считают Азербайджан центром высшей цивилизации, и если бахши (народный певец) просят спеть что-нибудь особенно хорошее, то непременно являются на сцену азербайджанские песни".

Не только в Армении и Грузии, но и в Средней Азии азербайджанское музыкально-поэтическое творчество ашугов, по мнению иностранцев, является венцом песенного творчества

Однако "нотная арменизация" и последующие заимствования для использования в армянской профессиональной композиторской музыке нашего музыкального наследия иногда оборачивалось парадоксами. Как известно, "С.Спендиаров - выдающийся армянский композитор и дирижер", "автор первой армянской оперы "Алмаст", охарактеризованный именно так Энциклопедическим музыкальным словарем, родился на Херсонщине в Крыму и с детских лет был окружен тюркской музыкой. Отсюда и его огромный, неувядающий интерес к азербайджанскому музыкальному фольклору.

Учившийся у Римского-Корсакова, став уже профессиональным композитором, он писал в своей автобиографии: "Я причисляю себя к русской школе, созданной Глинкой, Балакиревым, Бородиным, Римским-Корсаковым и др.".

Вместе с тем тюрко-азербайджанская мелодическая основа была преобладающей в его творчестве. В дореволюционное время он явился автором 2 сюит "Крымские эскизы" и симфонической картины "Три пальмы". Его вокальные произведения "Восточная колыбельная", "Татарская песня" сами говорят о художественных пристрастиях композитора. И не случайно одними из лучших в его творчестве считаются именно обработки двух песен крымских татар: колыбельной и плясовой. Вместе с тем, к большой радости армян, уже переехав в Эривань, он издает сочиненные им "Эриванские этюды" (1925). Этюды состояли из частей "Энзели" и "Гинджас". В кратком предисловии к партитуре автор указывает, что "темой для этюдов послужили армянские и арабские напевы, исполняемые народными музыкантами в Эривани".

А вот, как отмечается у С.Гинзбурга в "Музыкальной литературе народов СССР" (М., "Музыка", 1970). Это было заблуждением Спендиарова, полагавшего, что есть арабское заимствование: "на мысль об арабском происхождении мелодической основы песни "Гинджас", по-видимому, Спендиарова навело пришедшее с Аравии наименование лада, хотя этим термином обозначается в Закавказье лад совершенно иного строения". Однако, уважаемые читатели, понимают, что для "Энзели" мелодийной основой послужил народный напев и популярный азербайджанский танец "Энзели". И точно также основой "Гинджаса" - популярный мугамный лад "Хинджас", не имеющий никакого отношения к армянам. А стало быть, речь шла об опыте симфонизации мугамов.

Интерес к азербайджанской музыкальной традиции у Спендиарова был столь велик, что, переехав в Эривань, он с огромным желанием внимал нашим песням. Вот что пишет в своих воспоминаниях Аветис Исаакян: "Бывали мы [со Спендиаровым] и в азербайджанской чайхане, где на многострунных длинных сазах местные и прибывшие из Азербайджана ашуги, соревнуясь друг с другом, исполняли песни Кероглы, из "Ашуг-Гариба", "Асли и Керем" и многие другие".

Такова была сила воздействия азербайджанской музыки и творчества великого У.Гаджибекова на профессиональную музыку основоположников армянской музыкальной школы.

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре